2025年7月公開

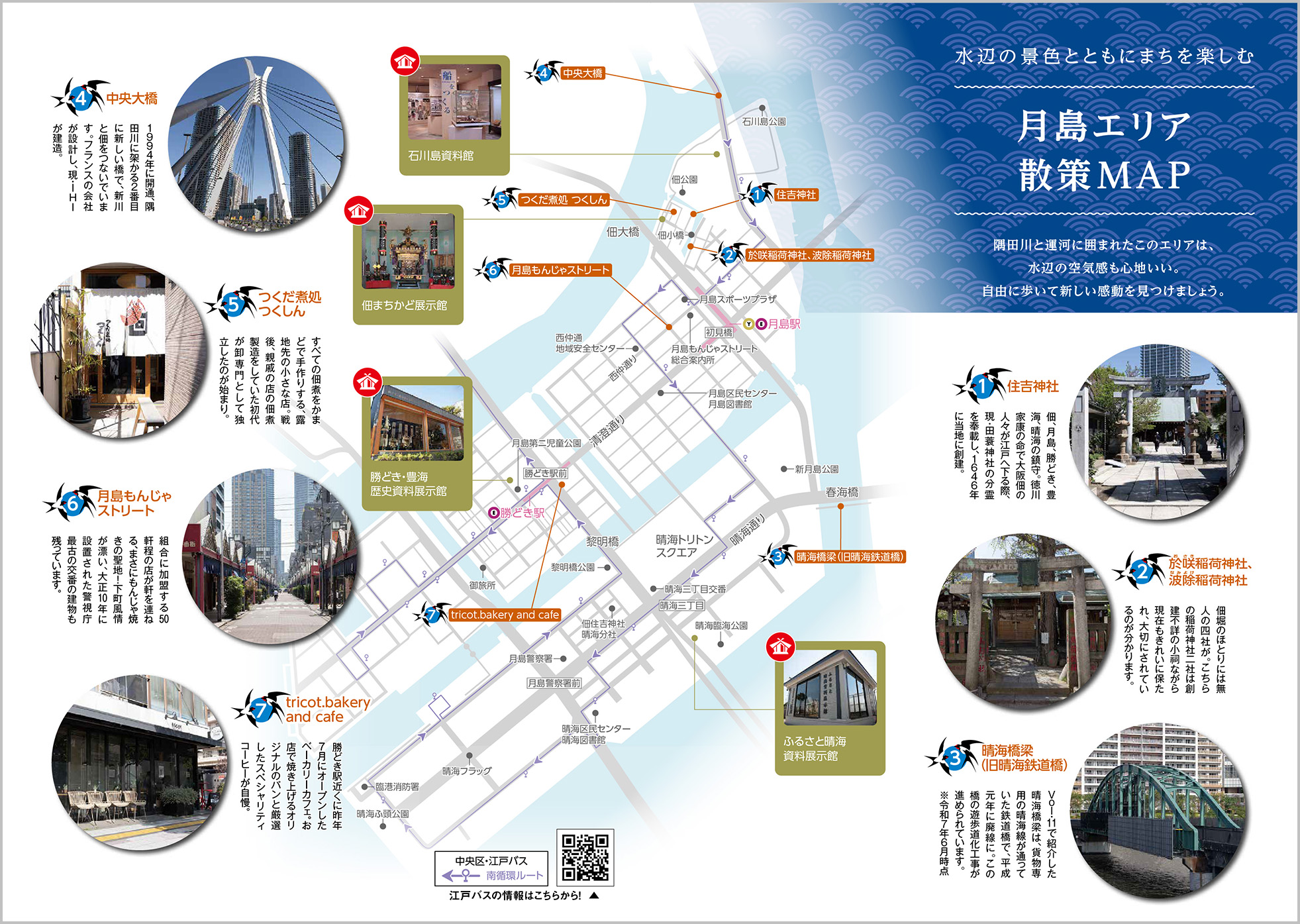

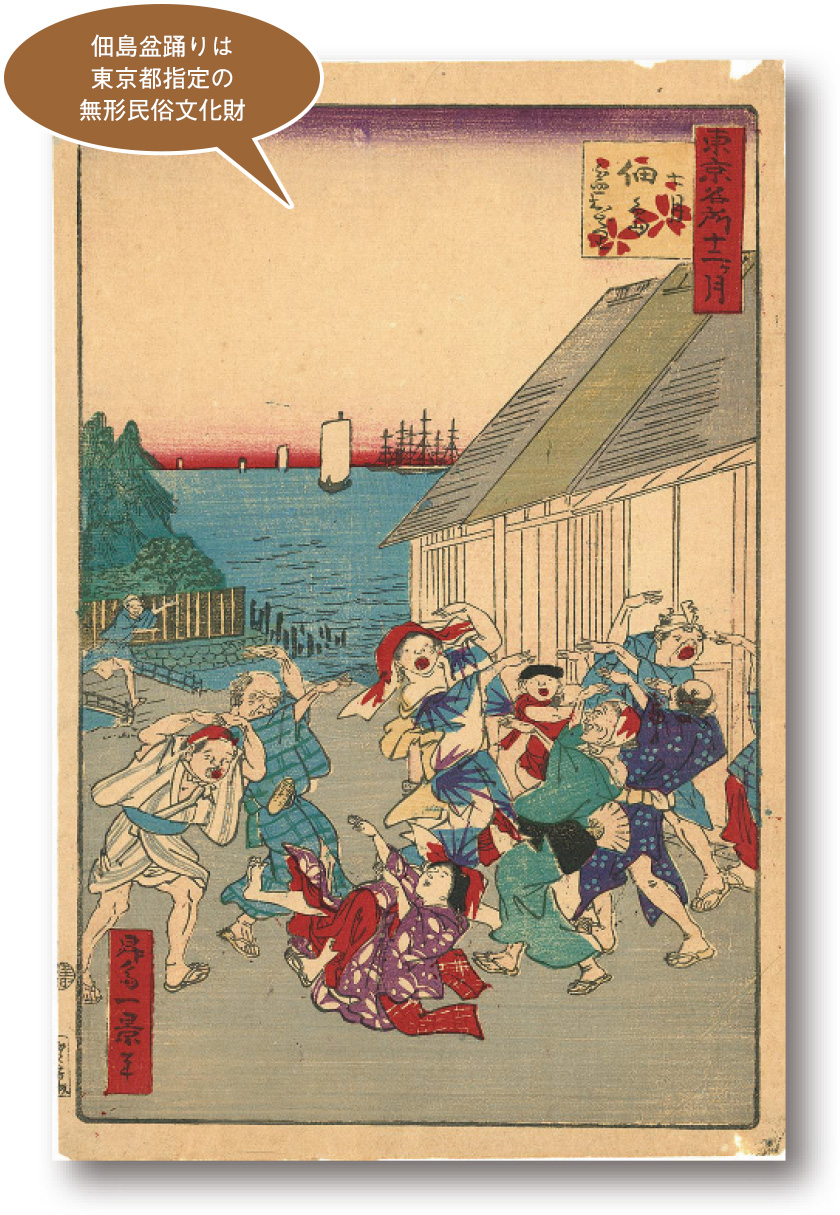

隅田川河口にあった干潟を、江戸初期、摂津国(せっつのくに)西成郡佃村の漁師達が徳川家康より拝領して造成したのが佃島。また、幕府の船手頭(ふなてがしら)・石川八左衛門が、家光より拝領して屋敷を構えたのが石川島です。以降埋め立てで地続きとなり、明治時代に南に拡張されて、明治中期に町域が完成。昭和42年、佃となりました。

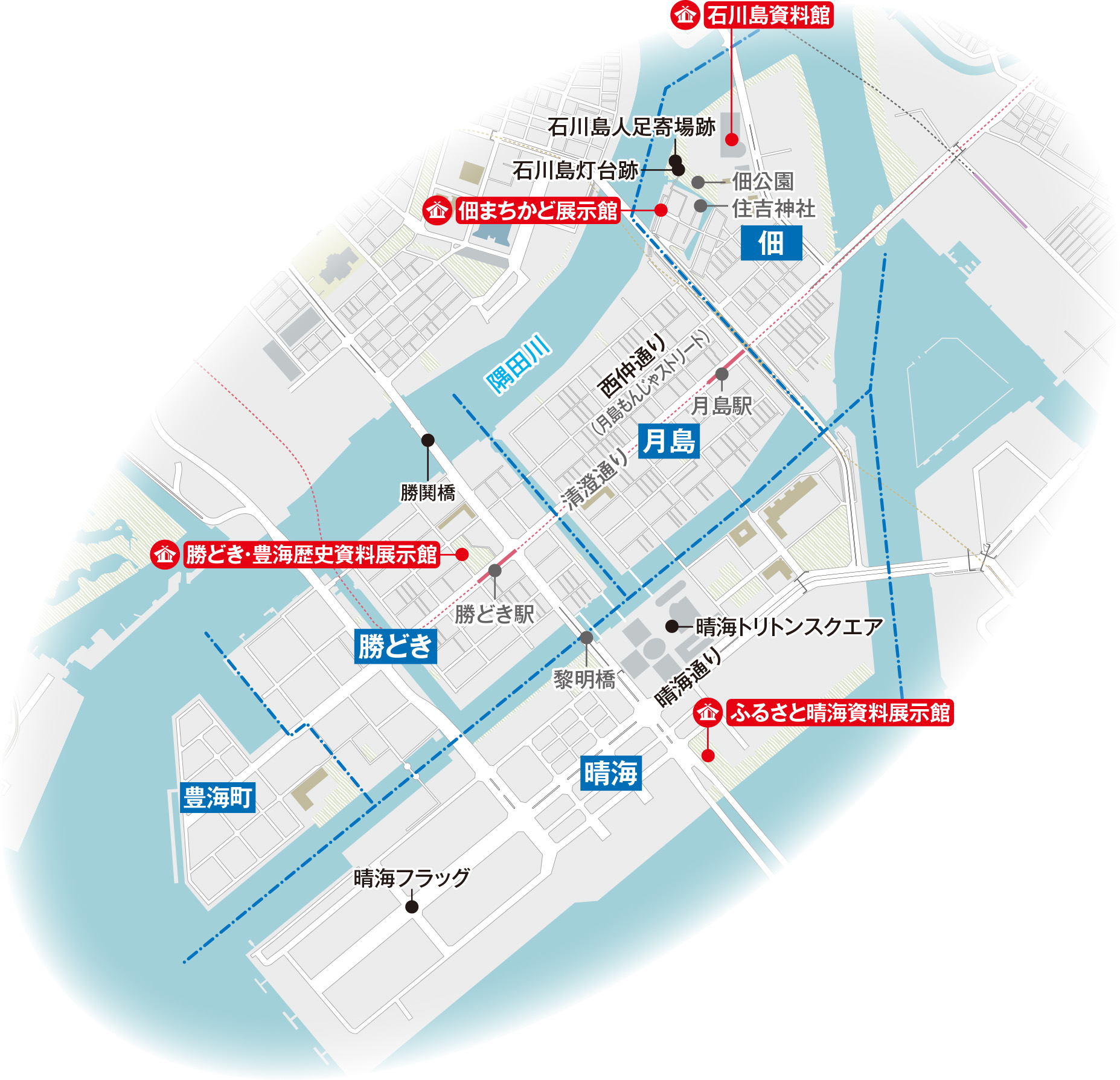

冨嶽三十六景 武陽 佃嶋/葛飾北斎(1830~41年)

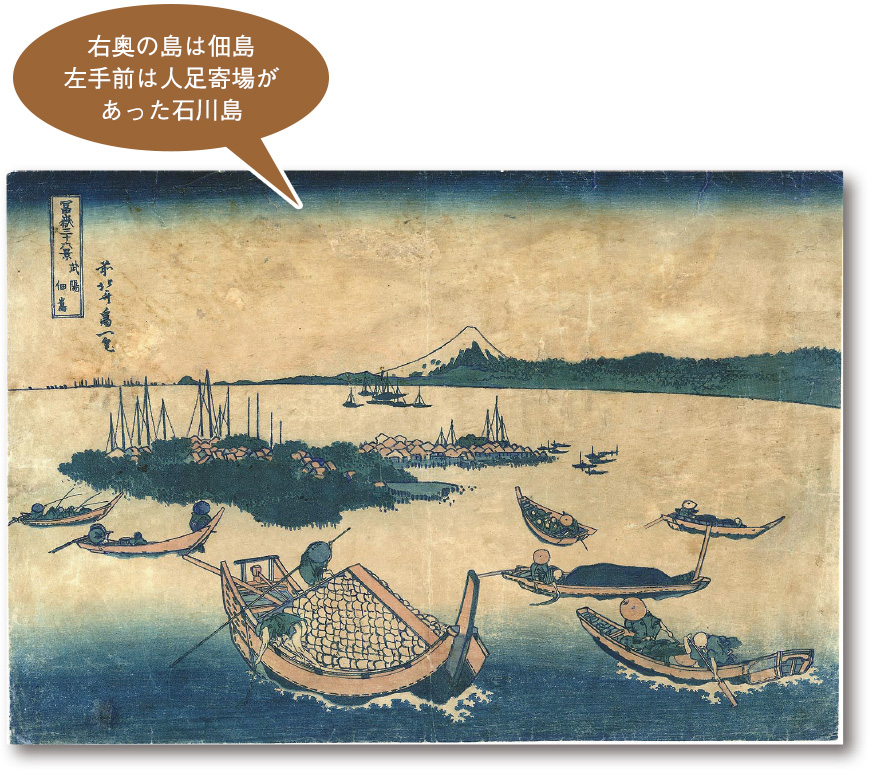

東京明細図会 佃島灯明台下汐干

/歌川広重(3代目)(明治初期)

人足寄場は明治10年に石川島監獄署となり、

後に巣鴨へ移転。跡地にはモニュメントが。

長谷川平蔵が提案した

人足寄場とは?

正式には加役方(かやくかた)人足寄場と言い、江戸幕府が寛政2(1790)年に石川島に設けた無宿人収容所です。火付盗賊改方・長谷川平蔵宣以(のぶため)が、老中・松平定信に献策し、建設、運営することに。戸籍を外された無宿者や刑期を終えた軽犯罪人を3年程収容、大工、建具、塗物等の技術を修得させ、作業手当を支給して更生資金に充てさせました。生活指導も行いましたが、収容者が問題を起こすことも多かったとか。

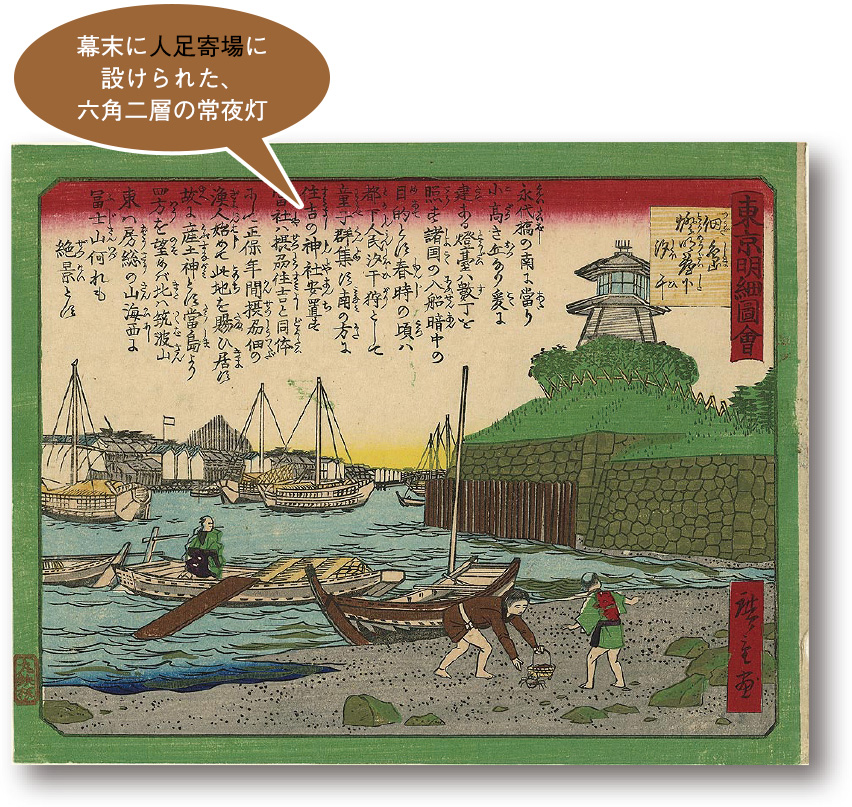

東京名所十二ケ月七月佃島盆おどり/昇斎 一景(1871年)

佃小橋を渡った先、道路の突き当りに佃まちかど展示館。

明治20年以降の埋め立てによりできたエリア。

東京湾内に月の岬という観月の名所があったことにちなみ、当時の東京市参事会の決議で命名。

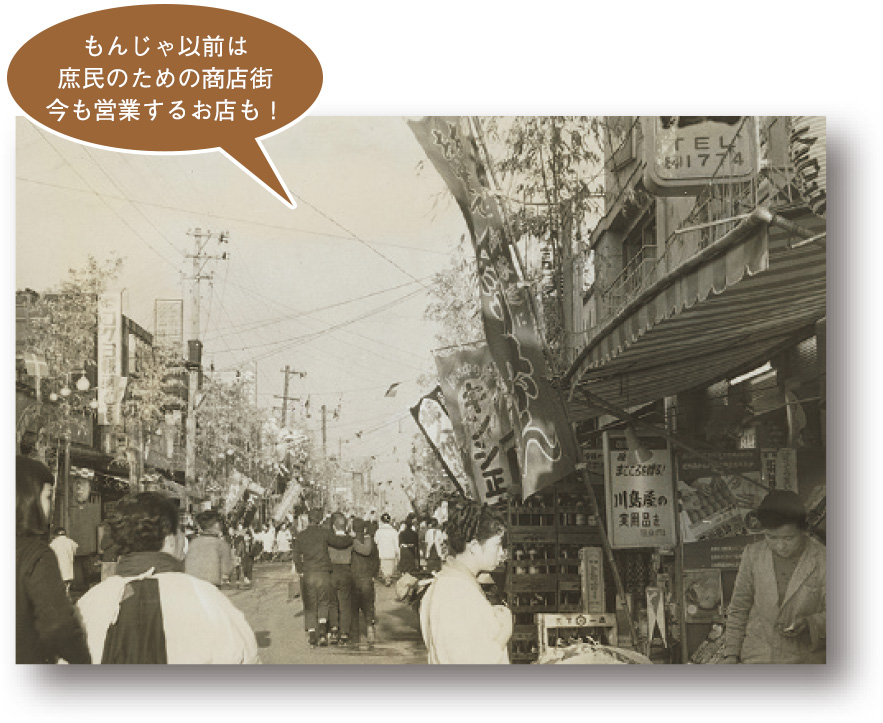

月島西仲通り商店街-西仲通四丁目付近

/京橋図書館撮影(昭和30年頃)

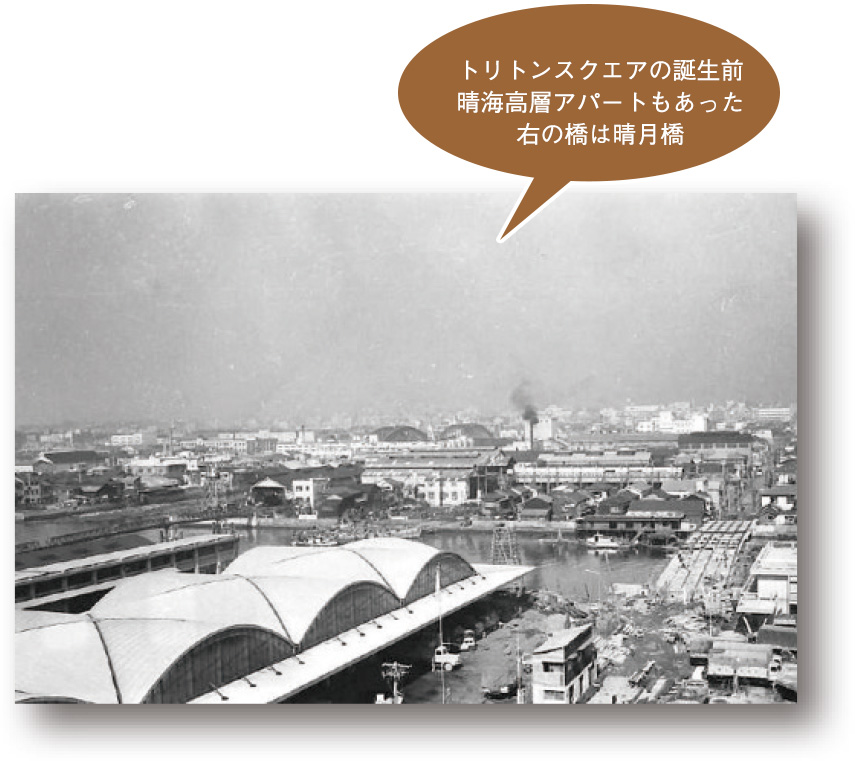

昭和12年に晴海町一~六丁目が誕生。町名は当時の京橋区議会で「いつも晴れた海を望む」という希望から決定され、昭和40年晴海に。

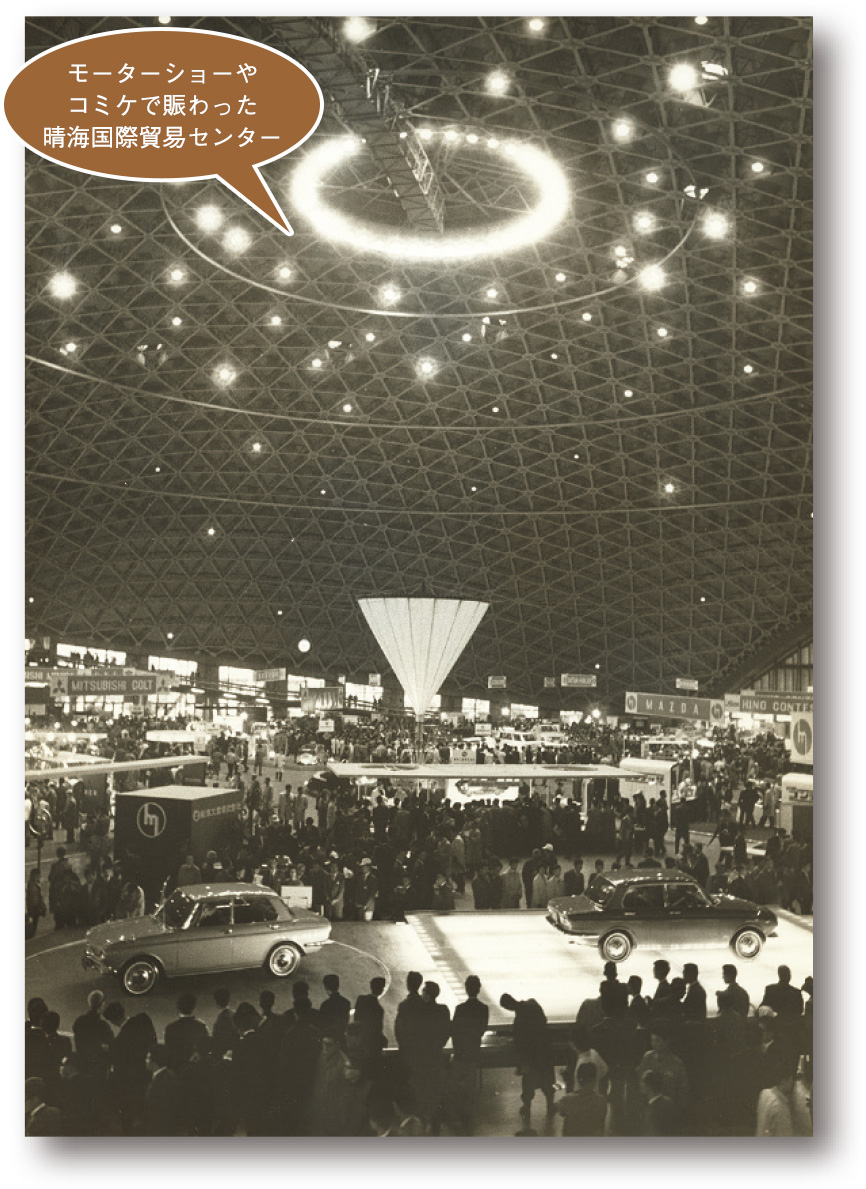

晴海の自動車ショウ/土松由仁撮影(昭和37年頃)

東京2020オリンピック・パラリンピックの選手村として使われ、

大会後、大規模な街区・晴海フラッグが誕生。

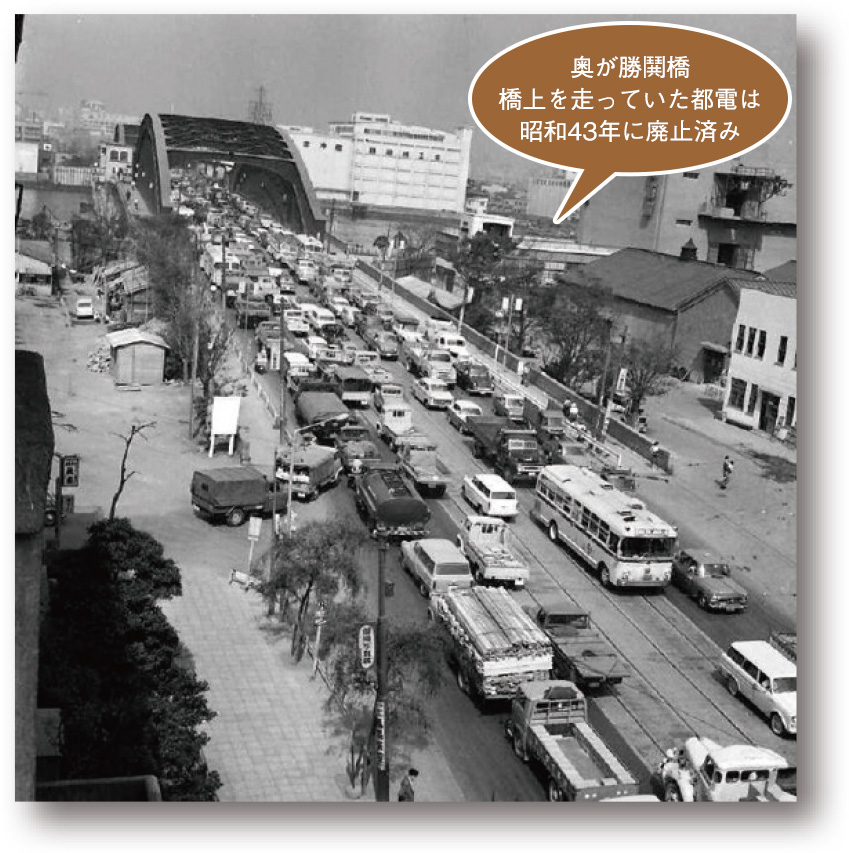

勝どきは明治から大正にかけて完成した埋立地で、勝鬨橋から命名。橋名の由来は、日露戦争の旅順陥落の際に開設した勝鬨の渡しです。豊海町は、昭和38年に完成した埋立地で、町名は住民アンケートから。

勝どき一丁目-晴海通り/中央区撮影(昭和47年)

晴海/中央区撮影(昭和34年)

画像提供:中央区立京橋図書館

まちかど展示館訪問

歴史ある神社から新しい見どころまでいろいろ。

暑さ対策や休憩タイムもお忘れなく。

まちかど展示館の皆さんから

おすすめスポットをご紹介します!

※臨時休業や営業時間の変更を行う場合があります。

詳しくは各店へお問い合わせください。