2024年12月公開

日本橋川

日本橋特集 Part.7で鎧橋から下流をご紹介した日本橋川。神田川より分かれて隅田川へ注ぐ約4.8kmの一級河川です。江戸時代には水運に盛んに利用され、周囲は現在に至るまで、江戸・東京の経済と文化の中心地として繁栄しています。

※参考として川が存在した江戸時代の地図も掲載しています。橋があった時代とは異なる場合があります。

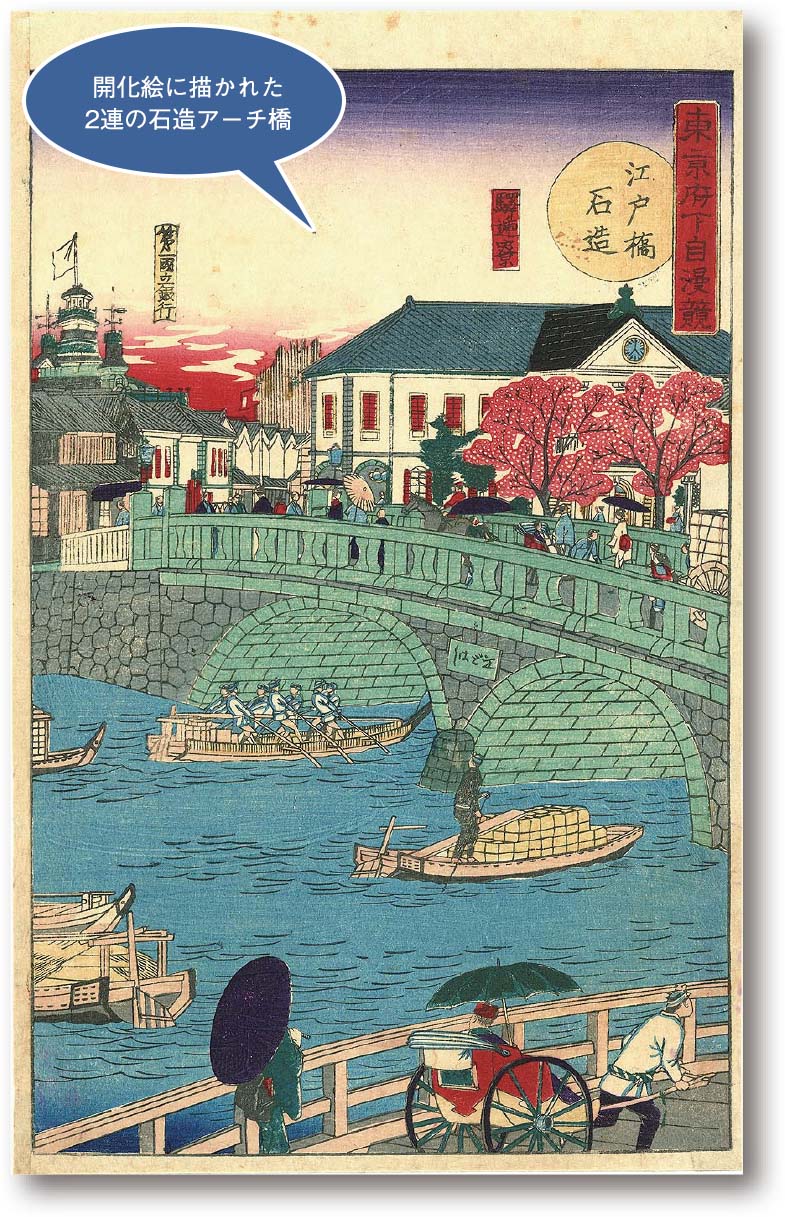

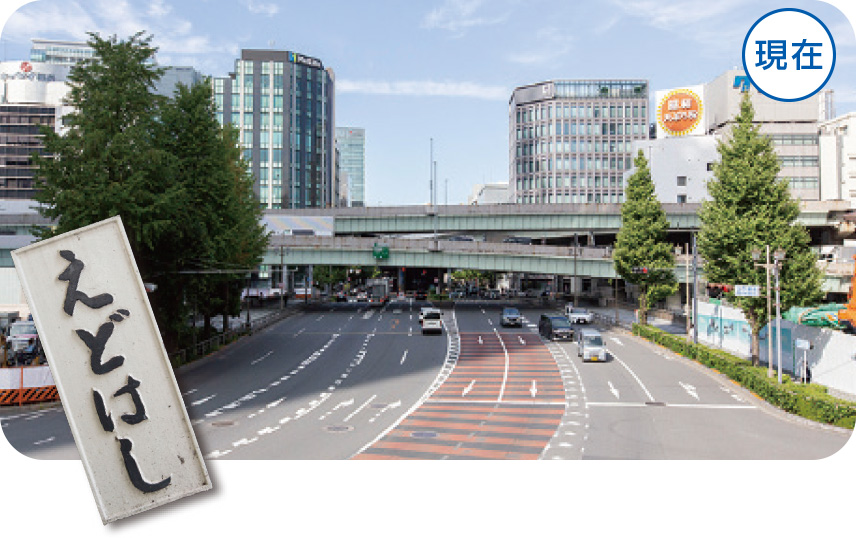

1江戸橋

17世紀に今より下流に初架橋、1875年石造りに、1901年鉄橋に。現在の江戸橋は、関東大震災の復興事業で昭和通りを整備する際に架け直されたもの。

東京府下自慢競 江戸橋石造/歌川広重(3代目)(明治初期)

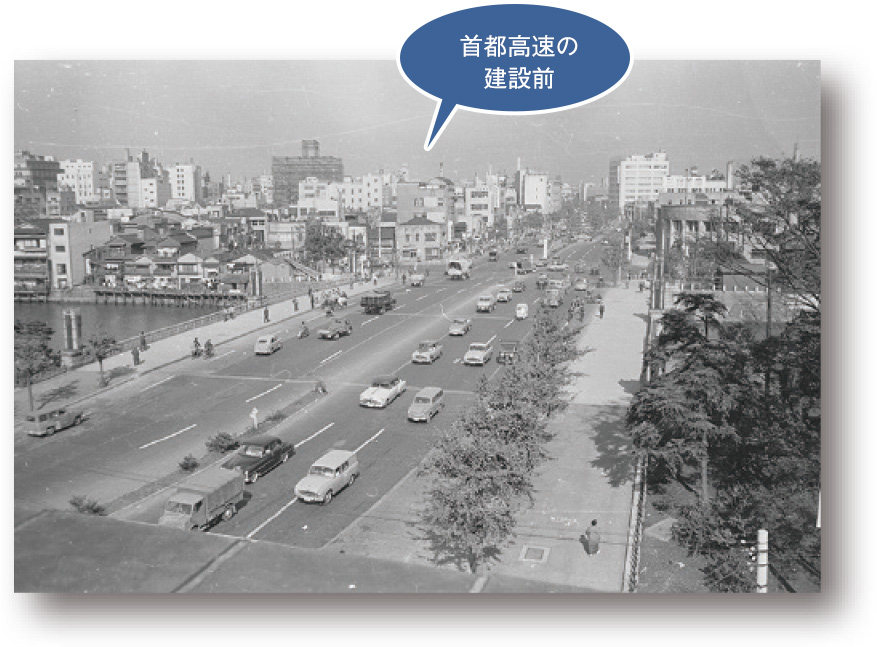

上には江戸橋ジャンクションが

江戸橋/京橋図書館撮影(昭和32年)

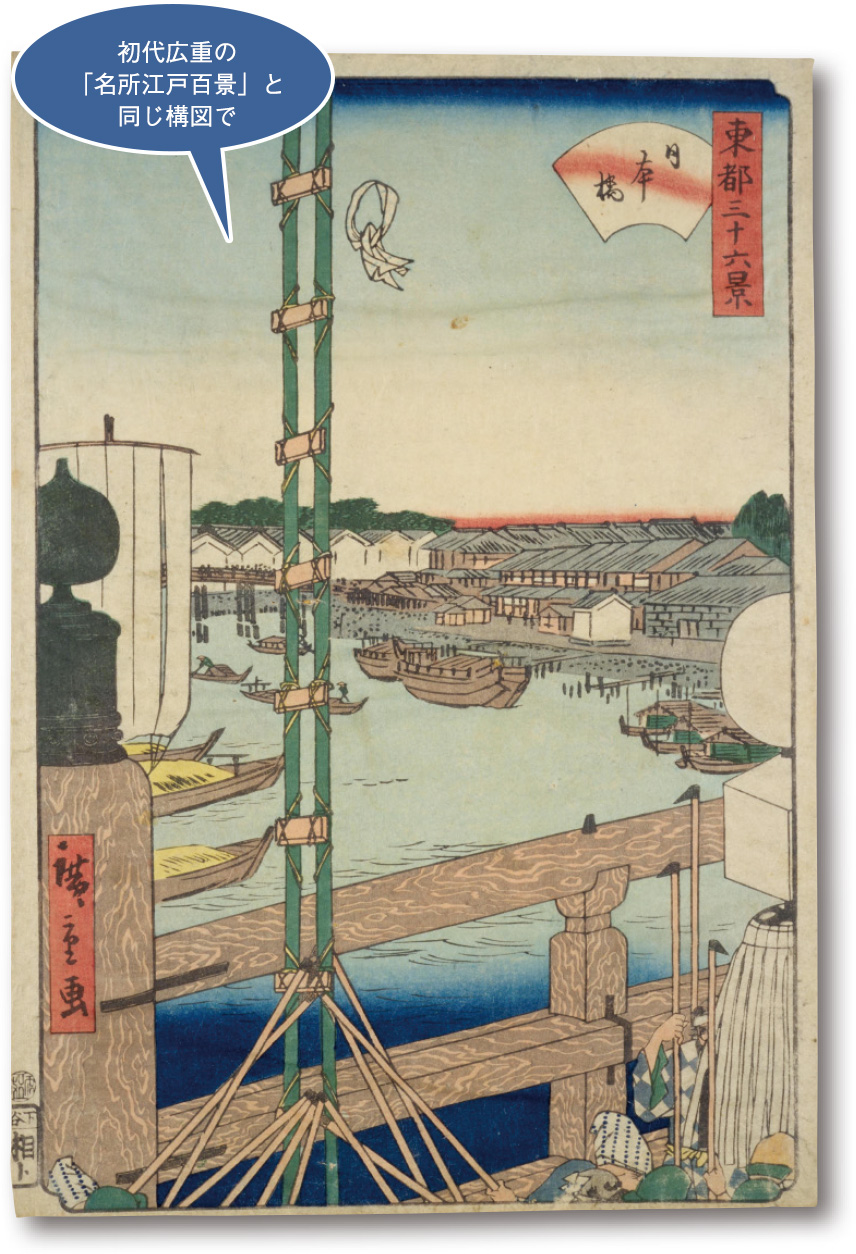

2日本橋

江戸開府の1603年に創架され、幕末までに幾度も焼失。20代目とされる現橋梁は明治44年竣工、青銅の和漢洋折衷の装飾を加えた石造2連アーチ橋で、国の重要文化財。上を走る首都高速は、現在日本橋区間地下化工事が進められています。

東都三十六景 日本橋/歌川広重(2代目)(1862年) 画像提供:国立国会図書館

各所の彫刻も鑑賞したい

日本橋/京橋図書館撮影(昭和31年)

南西橋詰「花の広場」にある日本橋由来記の碑。

平成23年、南東橋詰「滝の広場」に船着き場が完成

道路元標/池田氏撮影(昭和36年)

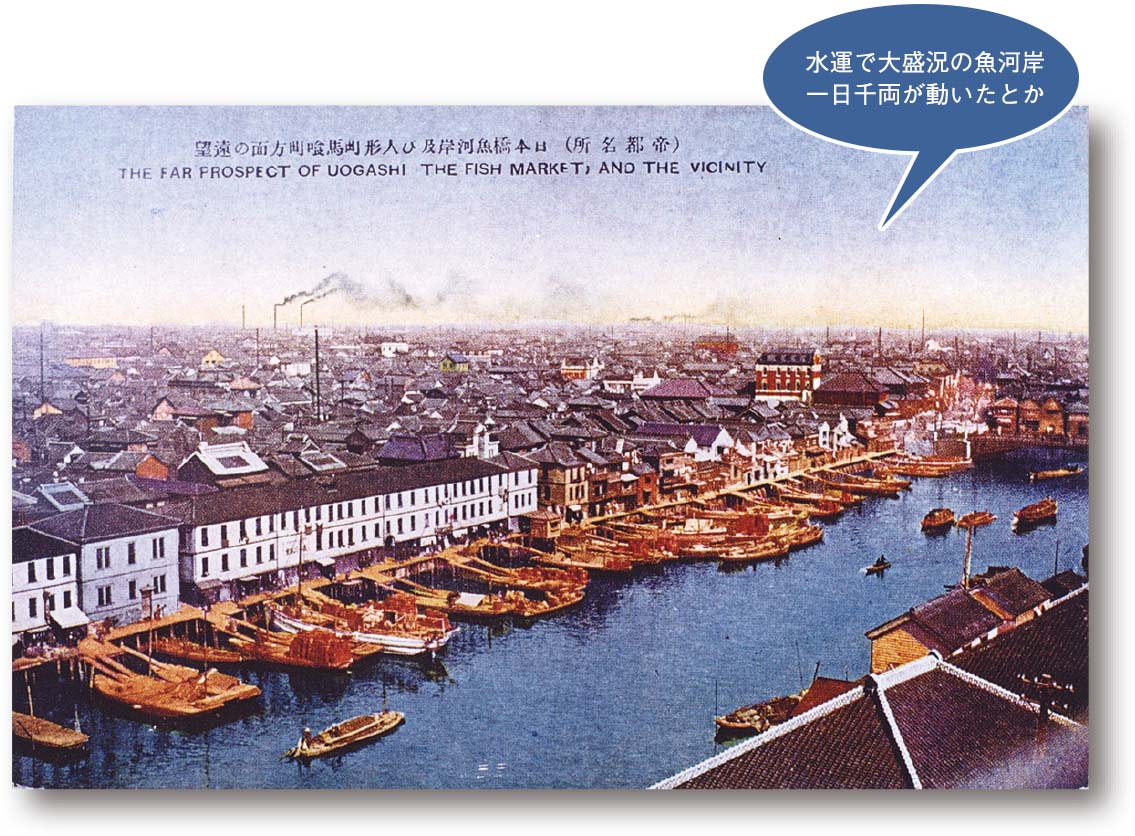

帝都名所 日本橋魚河岸及び人形町馬喰町方面の遠望(震災前)

日本橋方面の慘状-日本橋魚河岸の焼跡 當時の面影をしのぶよしもない-/國際冩眞情報 関東大震災号(大正12年刊)

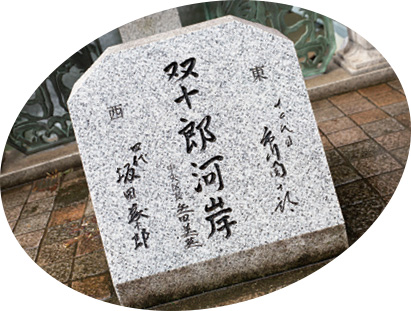

3西河岸〈にしがし〉橋

日本橋川右岸地域にあった西河岸町という地名からこの名に。関東大震災後、大正14年に架け替えられた橋が、平成2年度に修復されて現存。

西河岸橋/中央区撮影(昭和32年)

北東の袂に橋や裏河岸の説明板があります。

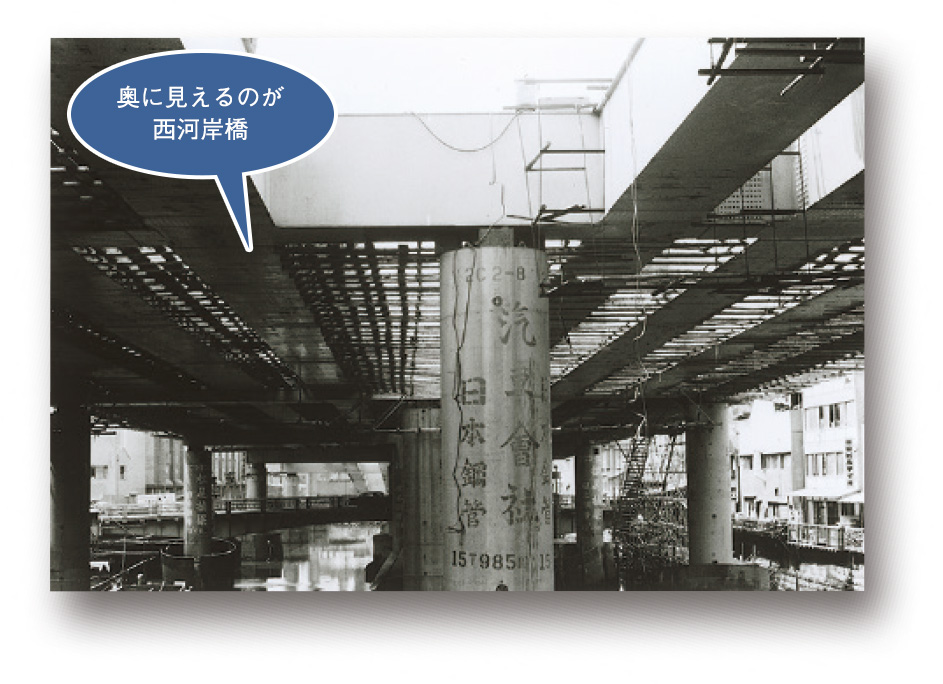

建設中の首都高速道路日本橋・江戸橋/平井勝夫(昭和38年)

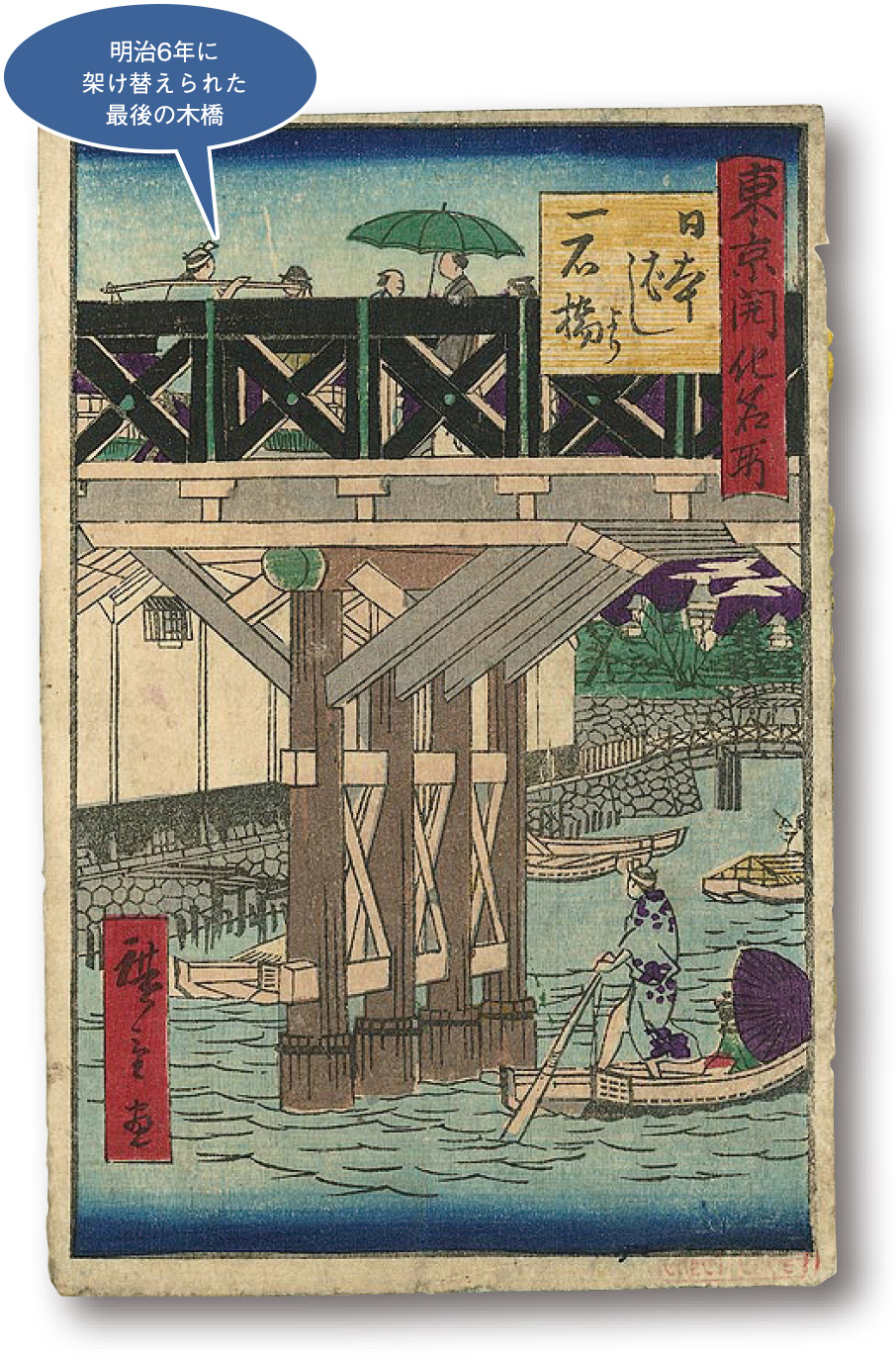

4一石〈いちこく〉橋

江戸初期よりあり、近くに金座御用の後藤庄三郎と御用呉服所の後藤縫殿助の屋敷があったことから「五斗+五斗(ごとう)で一石」ともじって名付けられたとも。八つの橋が見渡せる江戸名所のひとつ。

東京開化名所 日本ばしより一石橋/歌川広重(3代目)(1874年)

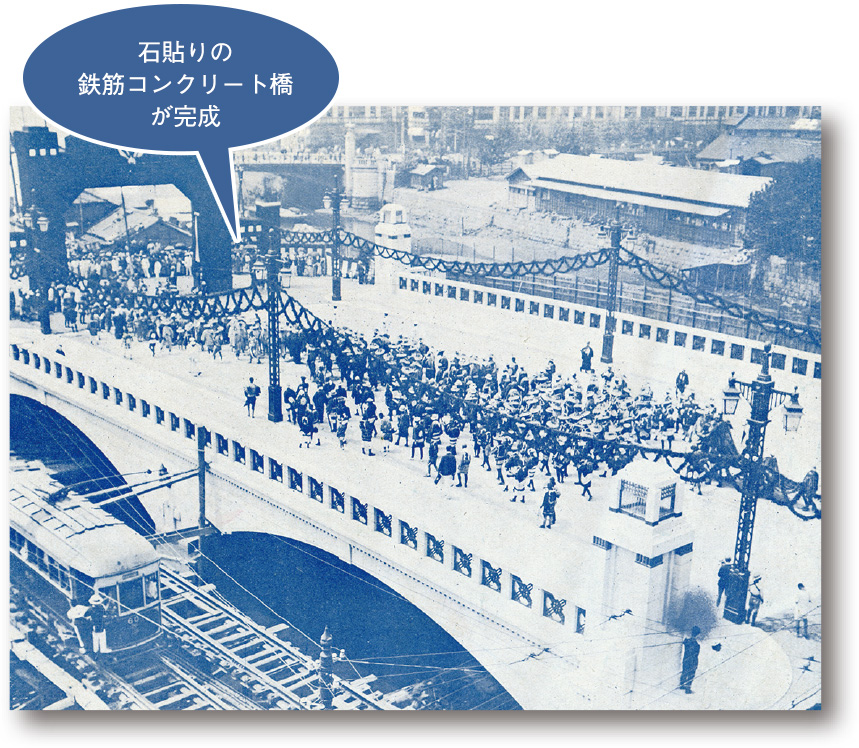

帝都の美觀を添ふる一石橋の全景-開通式の當日-/寫眞通信大正11年9月號(大正11年刊)

首都高速の日本橋区間地下化に伴い、架け替え工事中。

歩行者は当面通行止めです。

大正11年築の親柱を中央区民有形文化財として保存。

紙を貼って迷子の情報を知らせた江戸時代の石標。

5常盤〈ときわ〉橋

3つの「ときわ橋」のうち最下流のもの。関東大震災後の復興で架橋。

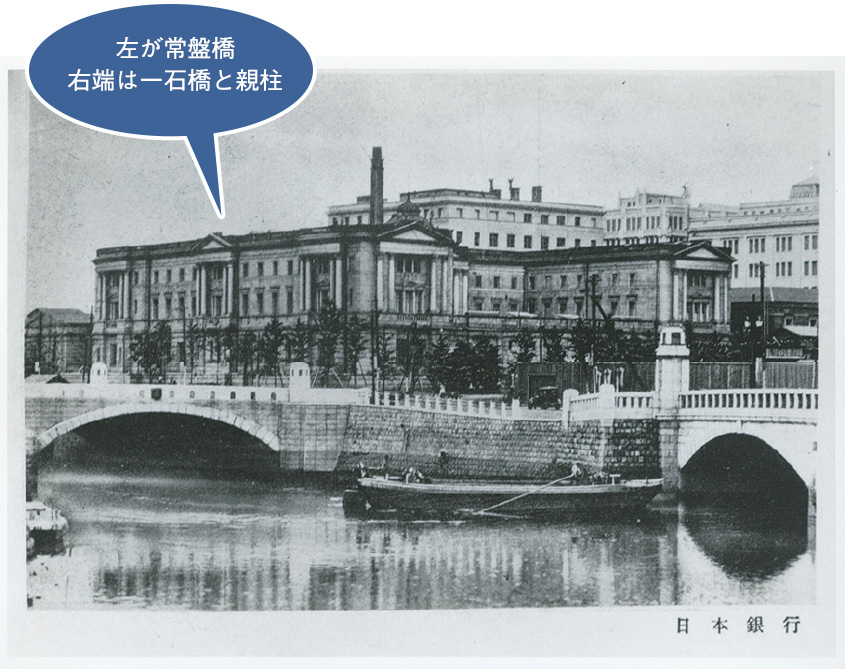

日本銀行/建築写真図譜(昭和4年刊)/鬼頭氏所蔵

大正15年に竣工した鉄筋コンクリートのアーチ橋。

6常磐〈ときわ〉橋

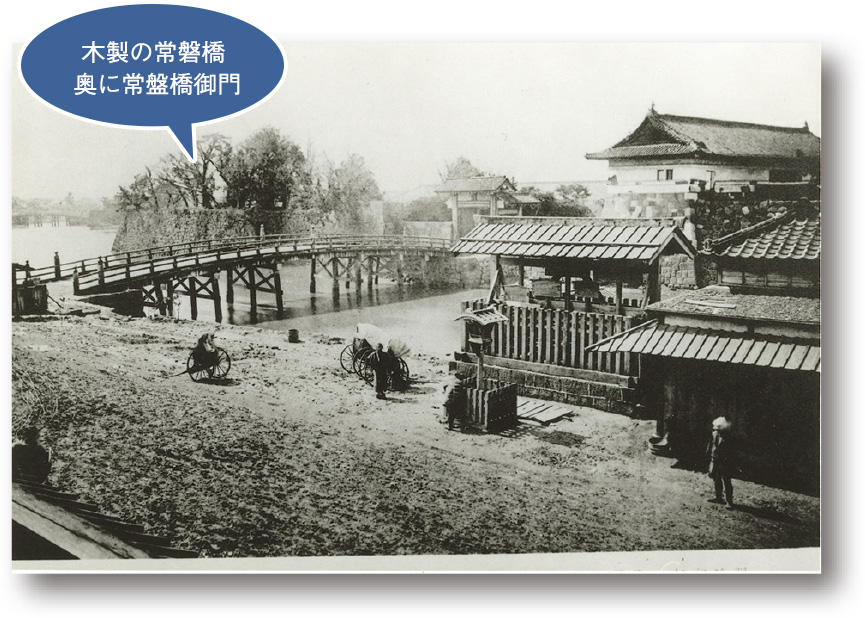

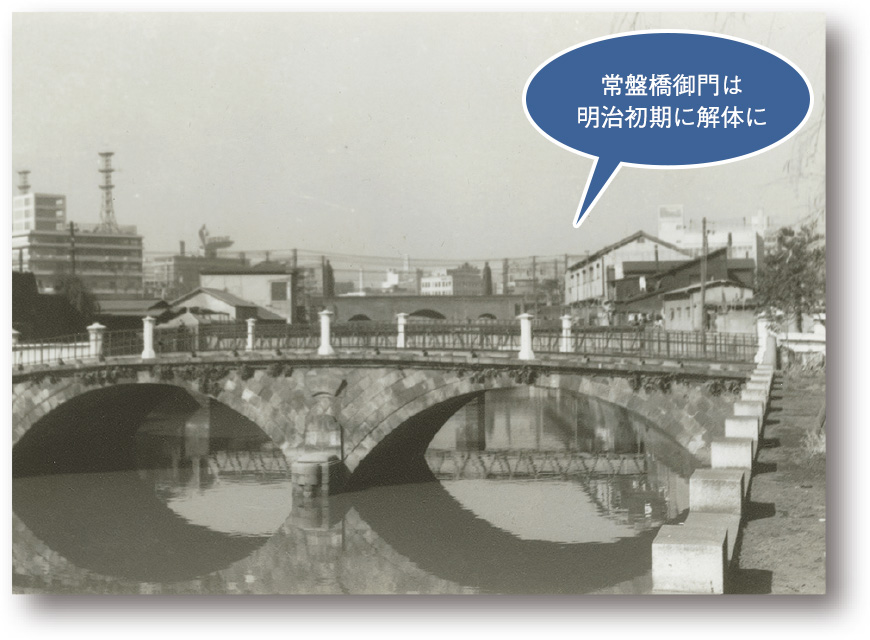

真ん中にあるのが、江戸城の外郭正門、常盤橋御門に架けられた常磐・ 橋。明治10年築の人道橋は、都内に残る最古の石橋。

常盤橋/明治初年/季刊日本橋 第4号(昭和11年刊)

ときわ橋-南側-/池田氏撮影(昭和37年)

東日本大震災で被害を受け、令和3年に修復完了。

旧常磐橋親柱/中央区撮影(昭和49年)

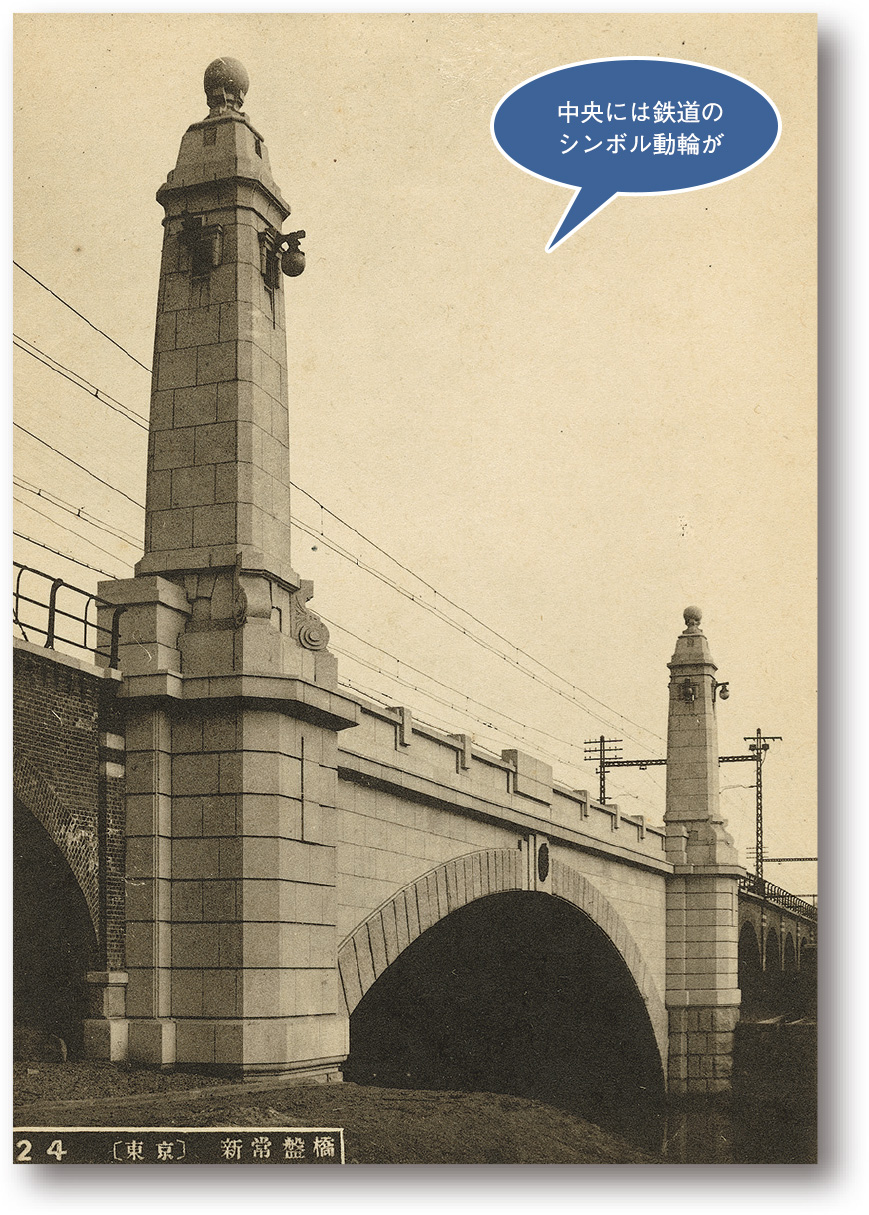

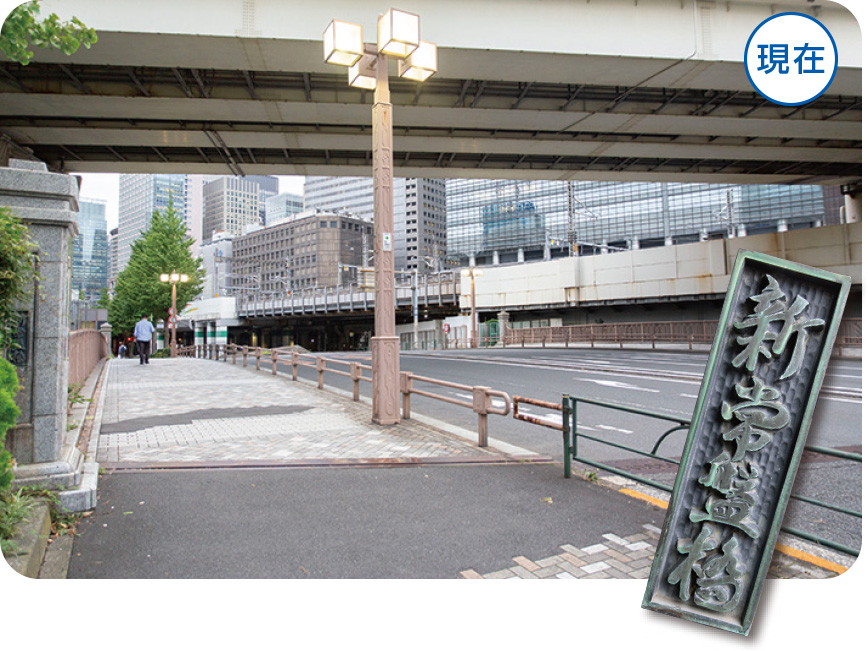

7新常盤〈しんときわ〉橋

最上流にあり新と付くも、鉄道橋として誕生したのは大正8年。

建築写真類聚 橋梁 巻一-新常盤橋-(昭和2年刊)

新幹線や高速道に囲まれる今の橋は、昭和63年竣工。

8竜閑〈りゅうかん〉さくら橋

平成30年開通、エレベーターも備える人道橋。並行する電車がよく見えます。

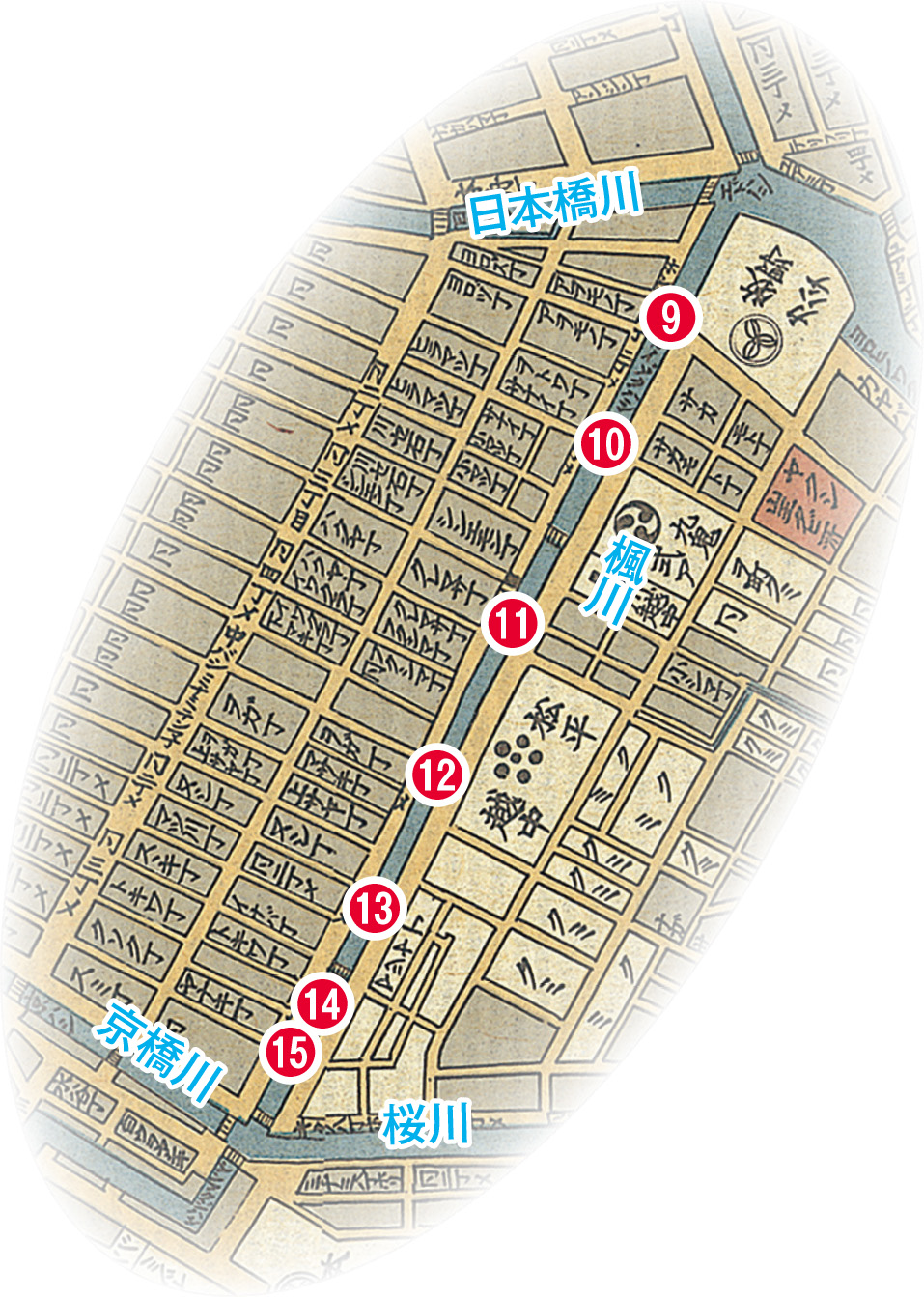

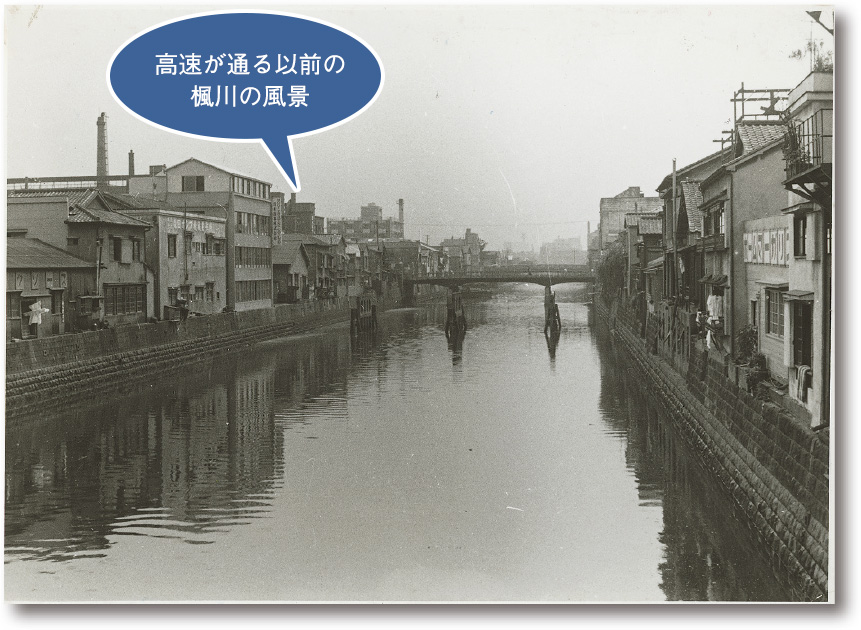

楓〈かえで〉川

元は江戸前島の海岸に当たり、江戸の建設時に埋め残されて水路に。西岸の本材木河岸等、水運に活躍しました。昭和37年、川底に道路を建設する形で首都高速が開通。そのまま跨道橋となった橋が残ります。「もみじがわ」の読みも長年混在。

※参考として川が存在した江戸時代の地図も掲載しています。橋があった時代とは異なる場合があります。

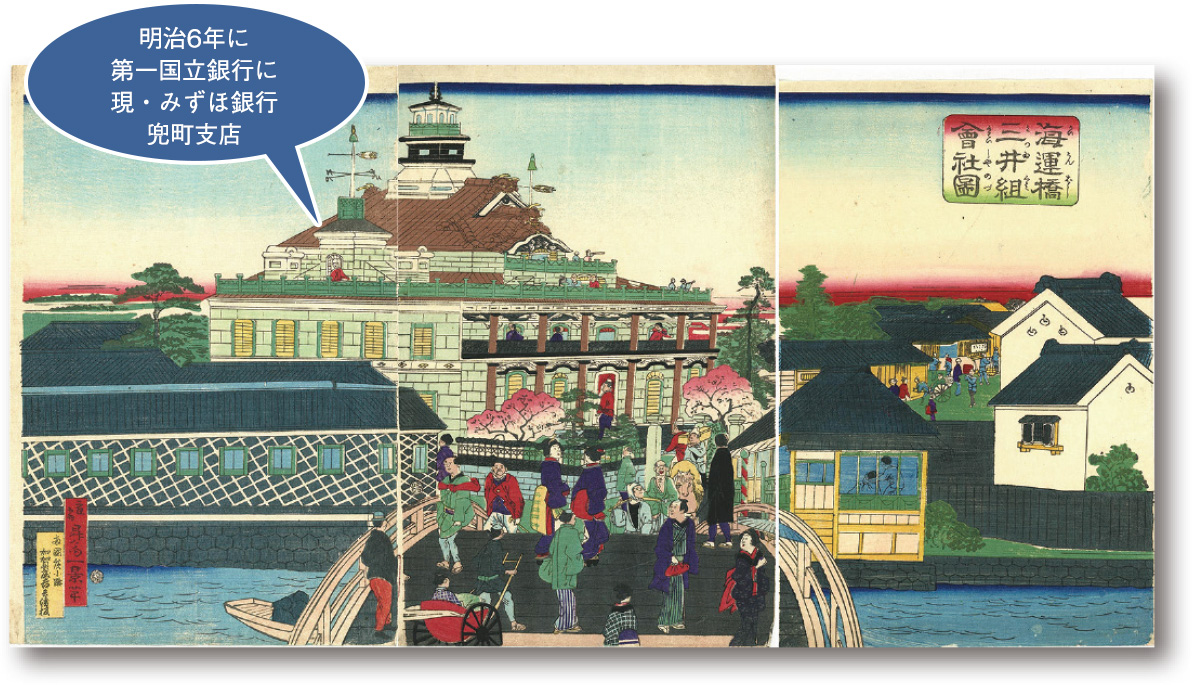

9海運橋

江戸時代には、東詰に船手頭〈ふねてがしら〉向井将監〈しょうげん〉の屋敷があったことから将監橋、海賊橋と称されました。明治に海運橋と改称、そばに日本初の銀行が置かれて新名所に。

海運橋三井組会社図/昇斎一景(1872年)

明治の親柱2基が残る

10千代田橋

明治43年創架。関東大震災後の橋が現存。

建築写真類聚 橋梁 巻二-千代田橋-(昭和2年刊)

11新場〈しんば〉橋

17世紀に創架。1674年、西詰に新しい魚市場が開かれ新場と呼ばれたことに由来。

久安橋から新場橋を望む/京橋図書館撮影(昭和32年)

今は交通量の少ない生活道路

12久安〈きゅうあん〉橋

昭和5年竣工の橋上を平成3年に整備。

江戸期には下野橋や越中橋と呼称。

13宝〈たから〉橋

上下を高速道路に挟まれた橋上に小さな公園。

西詰には宝地蔵尊が。

14松幡〈まつはた〉橋

西に松屋町、東に因幡町があり一字ずつ取ったそう。

現在の橋は昭和5年築。

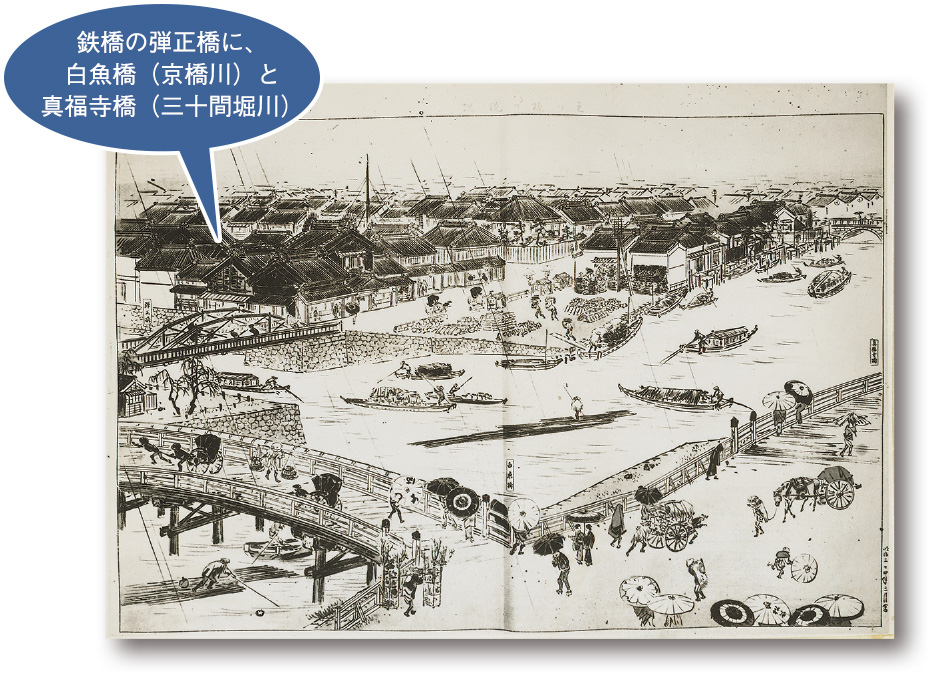

15弾正〈だんじょう〉橋

江戸初期、東詰にあった島田弾正の屋敷から命名。明治11年、日本初の純国産鉄橋に。大正2年には北側に新たに架橋、大正15年に架け替えたものが現在の橋です。旧橋は昭和4年江東区へ移設。

三つ橋/新撰東京名所図会(明治34年)

楓川弾正橋公園

移設後の弾正橋/京橋図書館撮影(平成6年)

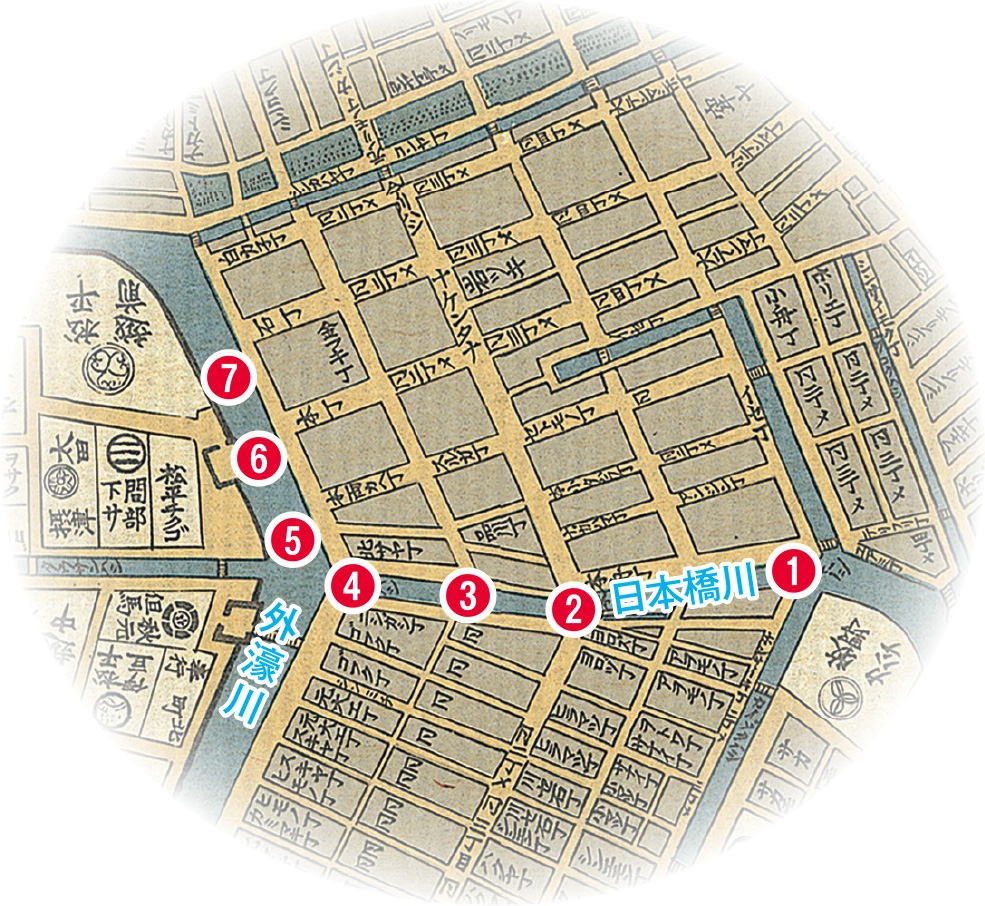

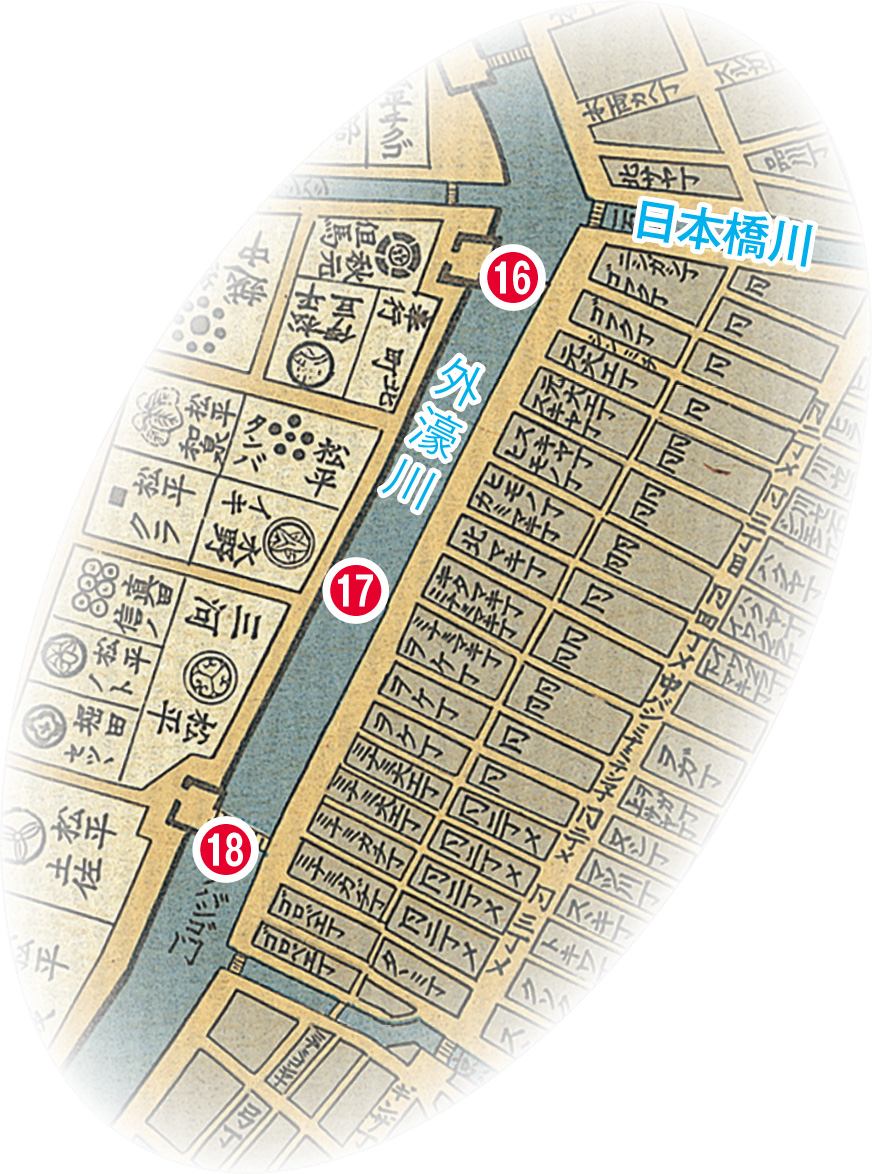

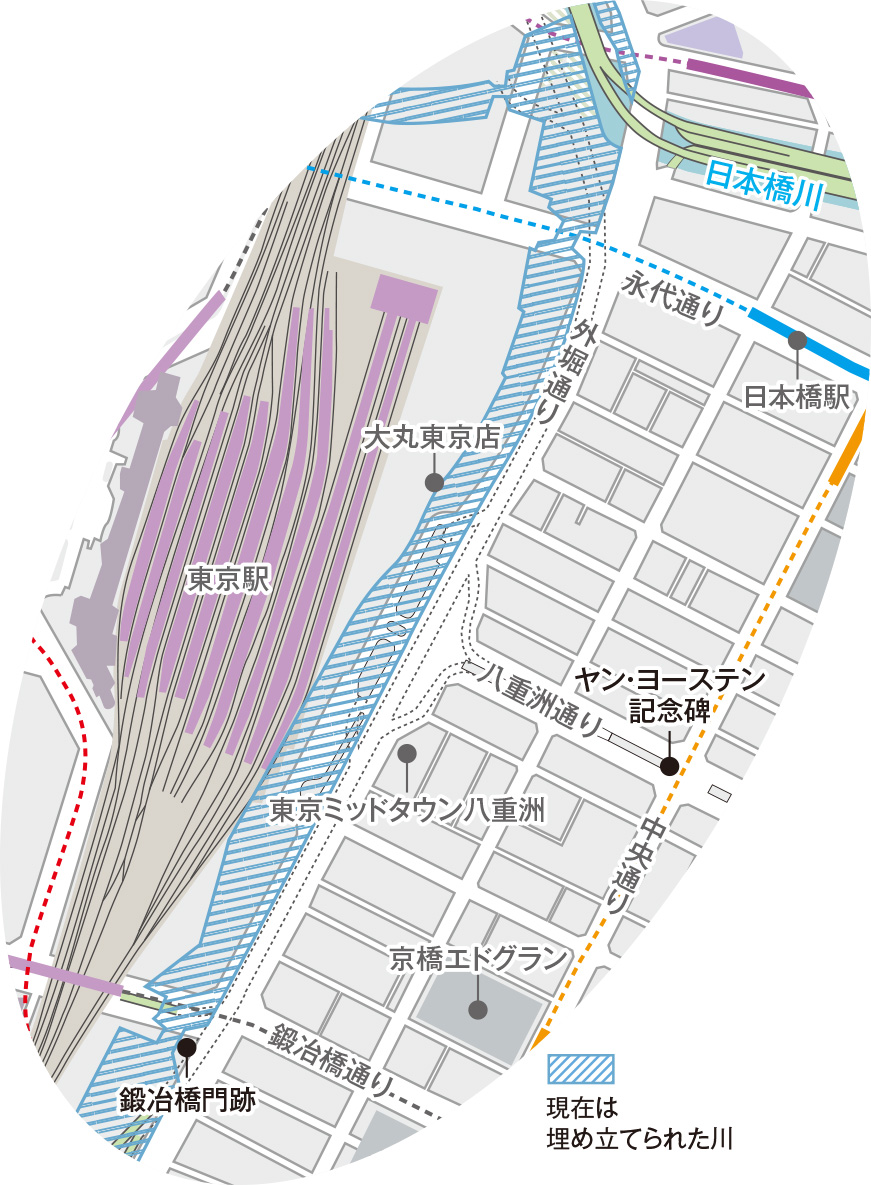

外濠〈そとぼり〉川

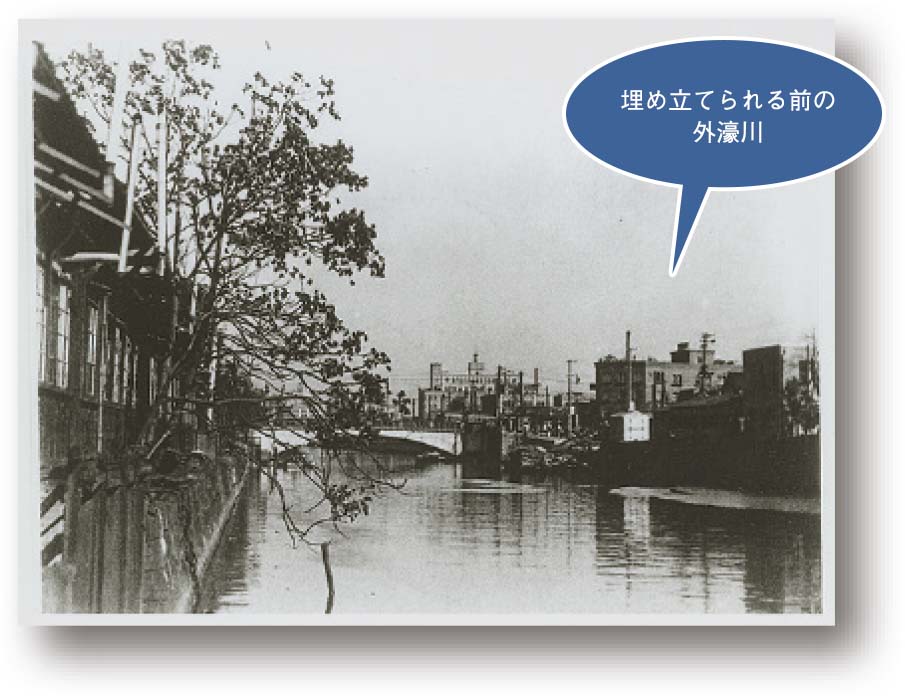

江戸城の外郭の堀の一部であり、現・呉服橋交差点で日本橋川から分かれ、現・土橋交差点で汐留川につながっていた流路。戦後瓦礫処理のために埋め立て。

※参考として川が存在した江戸時代の地図も掲載しています。橋があった時代とは異なる場合があります。

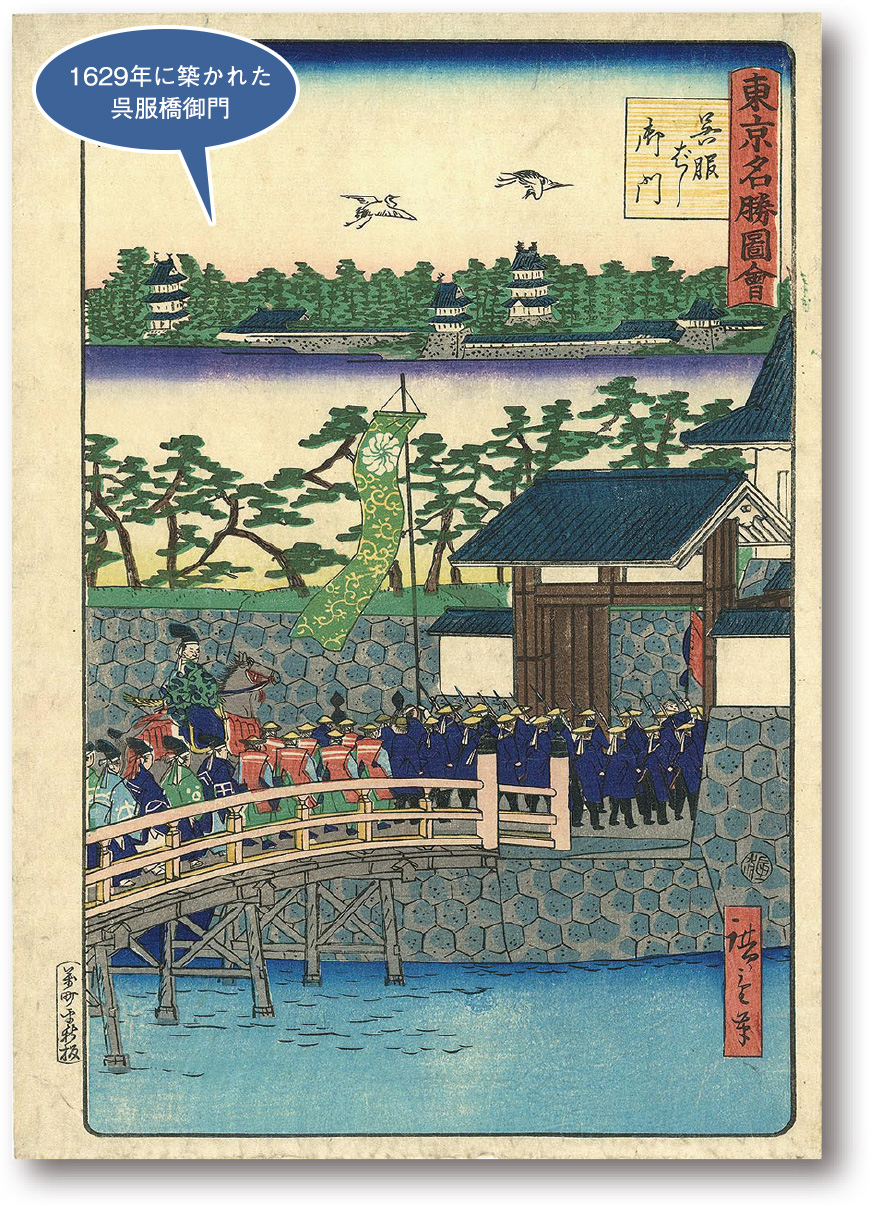

16呉服橋

江戸城枡形門の一つ呉服橋御門の橋。呉服商が多かった呉服町からこの名に。

東京名勝図会 呉服ばし御門/歌川広重(3代目)(1868年)

呉服橋交差点にその名を残すのみ

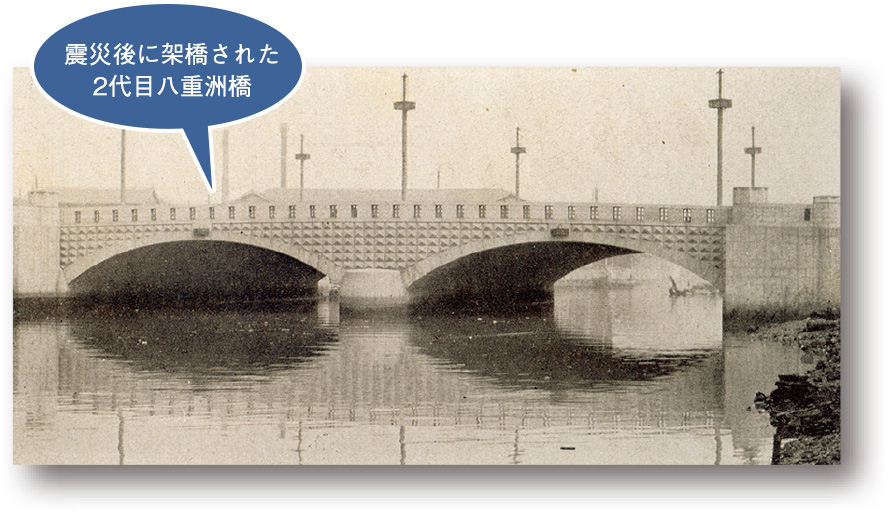

17八重洲橋

徳川家康の外交顧問として活躍したオランダ人航海士ヤン・ヨーステンの屋敷があったことが八重洲という地名の由来とされています。

復興局橋梁設計圖集-八重洲橋-第3輯(昭和4年刊)

18鍛冶橋

鍛冶橋御門の前の橋。鍛冶屋の多い鍛冶町に因む。

市保健局公園課構内より鍛冶橋方面を望む/河濠整理計画(昭和11年)

江戸地図:復刻版 御江戸大絵図 原本刊行年:天保14(1843)年

協力:こちずライブラリ

画像提供:中央区立京橋図書館

町名の移り変わり

今回の展示館のある町の江戸最後(慶応3年)から、大正の関東大震災後を経て、現在までの名前の変遷をご紹介!

●日本橋 通・江戸橋

通・江戸橋 西河岸町・呉服町・元大工町・数寄屋町・桧物町・上槇町・通・元四日市町・万町・青物町・平松町・

西河岸町・呉服町・元大工町・数寄屋町・桧物町・上槇町・通・元四日市町・万町・青物町・平松町・

佐内町・川瀬石町・新右衛門町・箔屋町・榑正町・下槇町・本材木町ほか

●日本橋室町 室町

室町 本銀町・本石町・本石町十軒店・本町・室町・駿河町・品川町・品川町裏河岸・瀬戸物町・

本銀町・本石町・本石町十軒店・本町・室町・駿河町・品川町・品川町裏河岸・瀬戸物町・

本小田原町・長浜町・本船町ほか

◎日本橋本町については日本橋特集 Part.5をご覧ください。

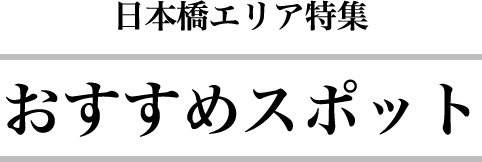

まちかど展示館訪問

まちの見所や素敵なお店に立ち寄って、

展示館巡りの日をさらに楽しく

まちかど展示館の皆さんから

おすすめスポットをご紹介します!

※年末年始の休業日、臨時休業や営業時間の変更については、

各店へお問い合わせください。