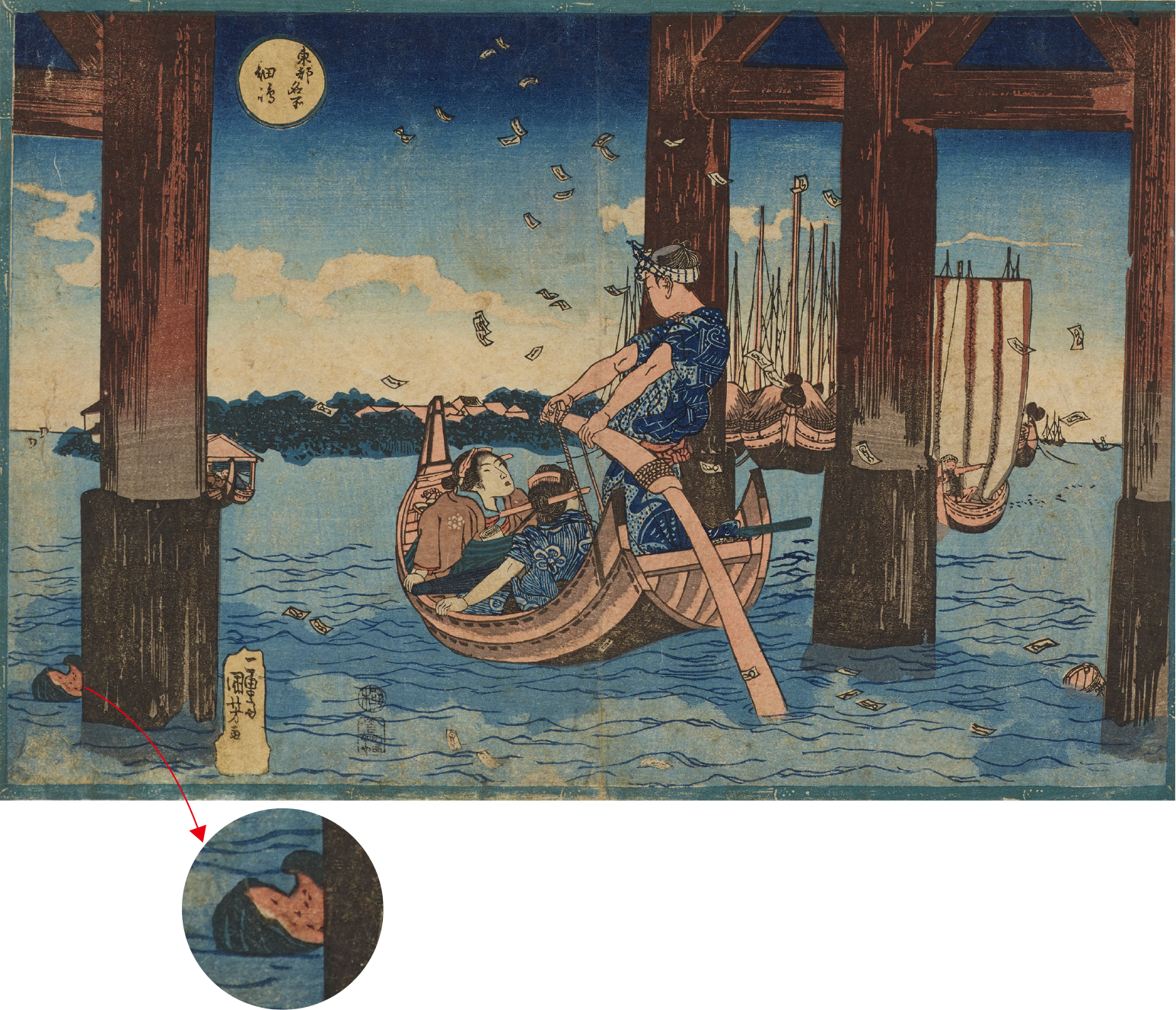

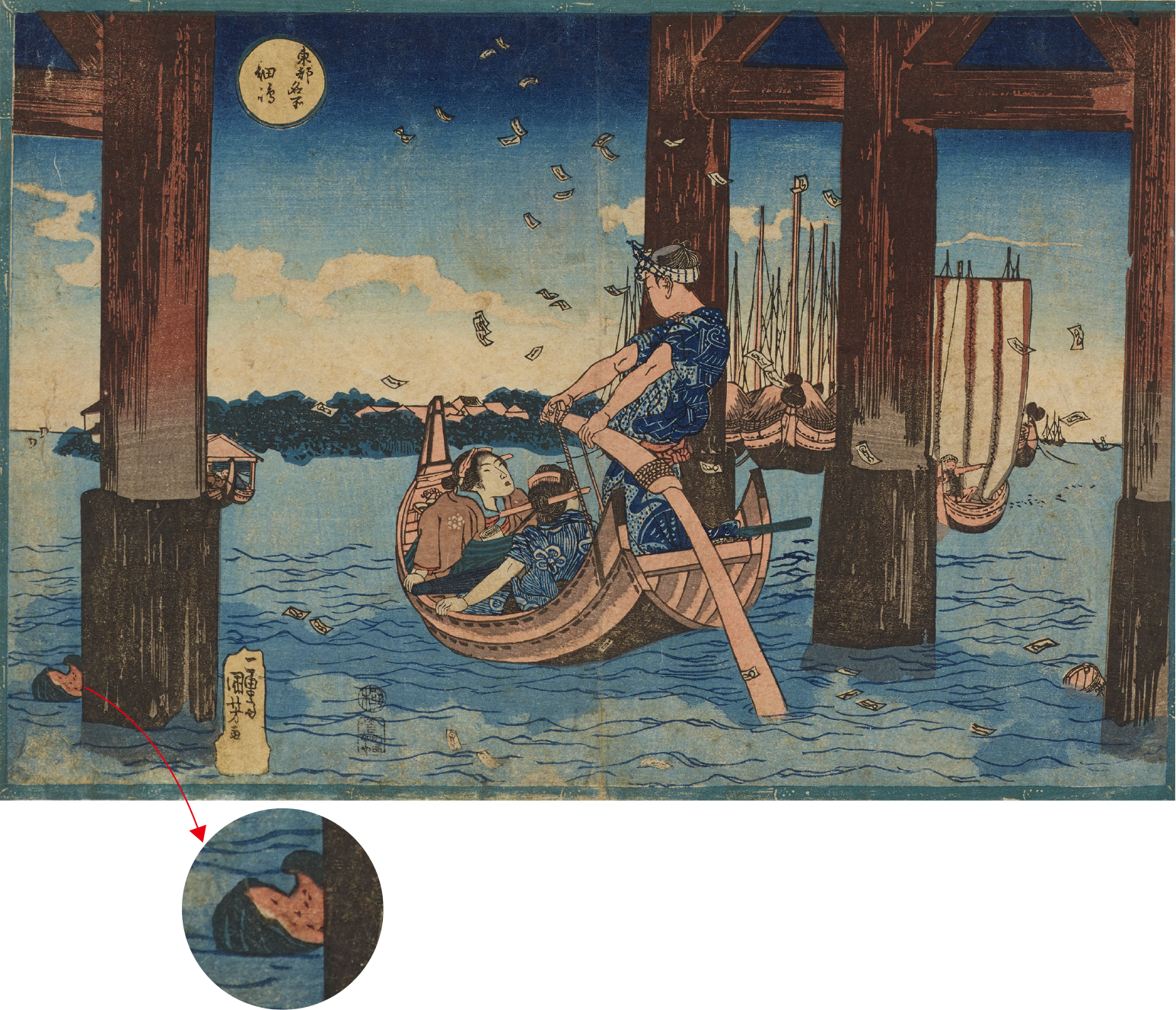

①東都名所 佃嶋 歌川国芳 江戸時代・19世紀

徳川家康は幕府を江戸に開くにあたり、佃島に摂津国(大阪)の佃村の漁民を江戸に呼び寄せた。幕府は佃島の漁民たちに、江戸近海で、優先的に漁が出来る様な特権を与え、江戸に大阪の優れた漁法がもたらされることに。

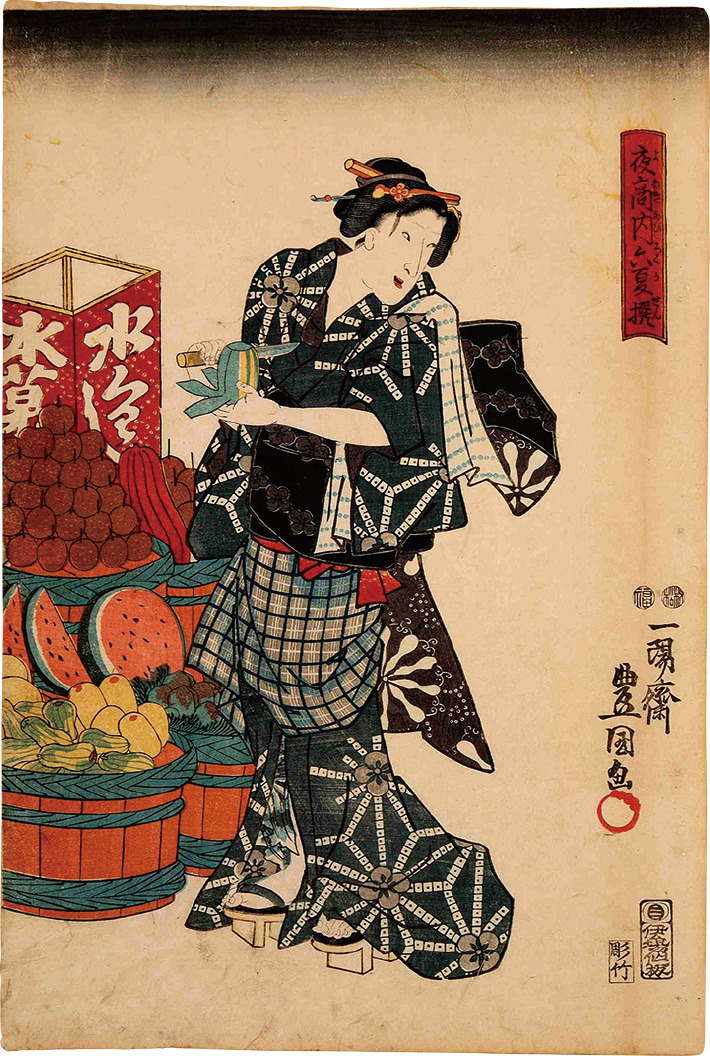

夏の水菓子 スイカの潤い

頭に手拭いを巻き、櫓を引く船頭。小舟に乗った女性たちは揺れに備えるように船縁にしっかりと手をかけています。後ろ姿の女性は、暑さを凌ごうと着物をめくって腕を露わにしています。舟先に見えるのはこの絵の画題ともなっている佃島。舟は大きな橋の下をちょうど通るところです。佃島を前に、隅田川が海へと注ぐこの上に架かる橋は、江戸で最大規模の橋とされた永代橋。女性の目はどうやら橋の上から舞い落ちる紙片に釘付けのようです。この紙片、「川施餓鬼(かわせがき)」と呼ばれる水難事故などで亡くなった人を供養する夏の行事にちなんだお札です。

この絵を描いたのは歌川国芳。「東都名所」は、国芳の風景版画を代表するシリーズで、西洋の遠近法を用いた構図が特徴的です。この絵では橋の下という特別なシチュエーションのもとに、橋の影を大きく落とす水面はゆらゆらと波立ち、たくさんのお札が風に揺れ舞う様子など、移りゆく時を静かに感じさせます。何枚ものお札が浮かぶ水面をよく見ると、右端には桶が、左端には食べかけの西瓜がぷかぷかと浮いており、理想化された名所の絵というよりも江戸の人たちが生きるリアルな状況が写し出されています。

②白魚祭り ー佃島ー

昭和32(1957)年1月17日

江戸時代より毎年十一月から翌三月頃までは盛んに行われた白魚漁は佃島の風物のひとつだった。昭和39年に佃大橋の完成まで隅田川の渡し舟も健在だった。

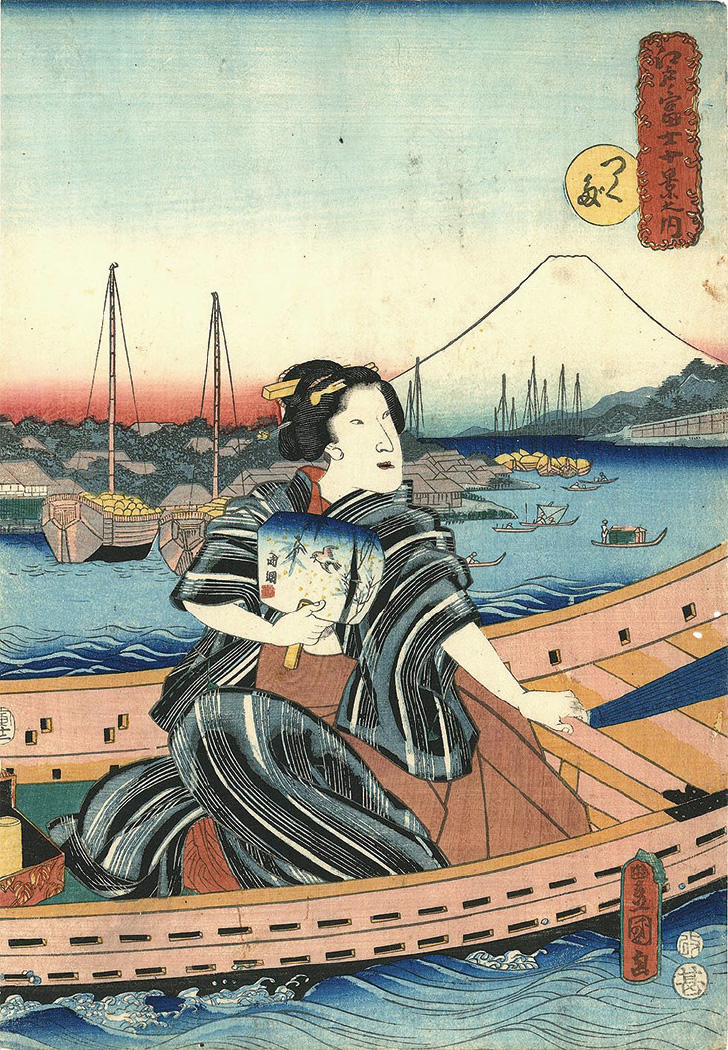

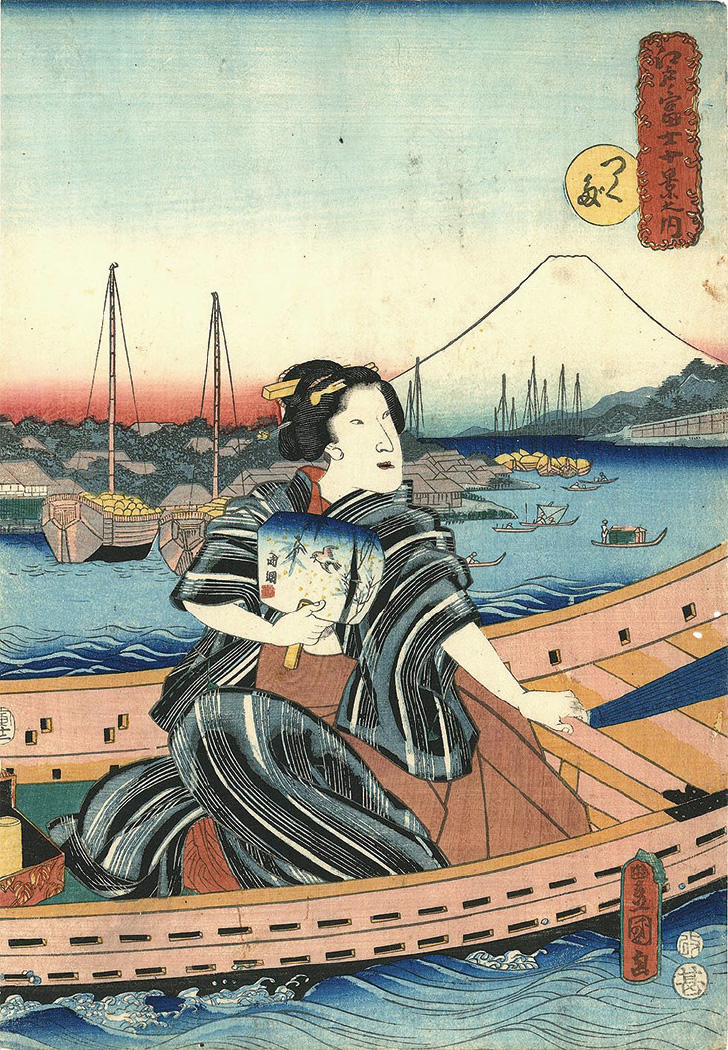

西瓜などの果物は、江戸では「水菓子」と呼ばれ、砂糖が高価な時代にあって嗜好品として親しまれました。今のように甘味はさほどなかったものの、夏の間、盛んに食べられた西瓜ですが、ここに浮いている食べかけのものはどこからやってきたのでしょうか。たくさんの船が行き交う江戸の川には船上で酒や食べ物、果物などを買うことができる「うろうろ船」と呼ばれる船が多く出ていました。歌川豊国(三代)による「江戸ノ富士十景之内 つくだ」に描かれているように、佃沖は遠く富士を望む絶景スポットでもありました。夕涼みなどで船に乗っていた誰かがうろうろ船から西瓜を買い、何かの拍子に川に落としてしまったのかもしれません。

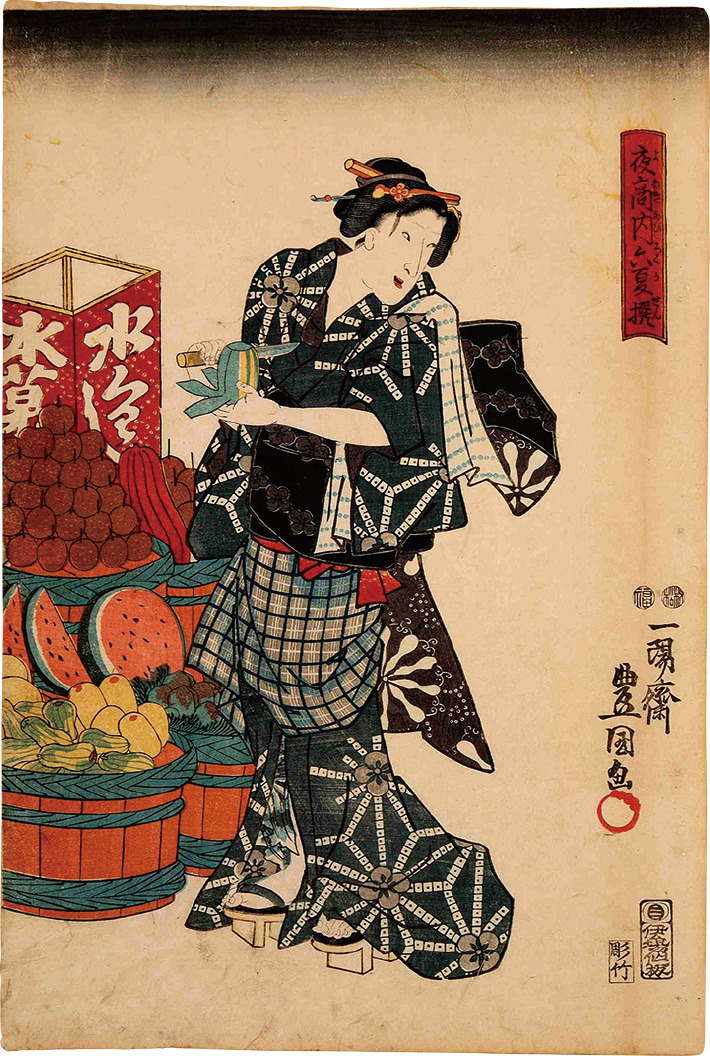

夏の間、船上だけでなく、江戸の町中のあちこちに果物を売る屋台が出たといいます。同じく豊国による「夜商内六夏撰(よあきないろっかせん)(水菓子売り)」を見てみると、水菓子と書かれた看板のもとに山積みの梨、大きな西瓜、真桑瓜など何種類かの瓜がびっしりと並んでいます。清潔な井戸水などに恵まれないエリアでは、水分をふんだんに含んだ西瓜や瓜は水分補給にも一役買ったのです。水辺で涼み、果物で体の火照りをさます。江戸の人たちは小さな工夫を重ねながら暑い夏をなんとか乗り越えていったのです。

③江戸ノ富士十景之内 つくだ

歌川豊国(3代目) 1854年

富士を背景とした美人画のシリーズ。空は赤く色づき、もうすぐ陽が沈む頃だろうか。佃島の手前には川に入ることができない菱垣廻船、樽廻船といった大型の弁財船が停泊している。

④夜商内六夏撰 嘉永2(1849)年

歌川豊国(3代) ※版元は伊場仙

夏の夜商いを6種選び、人気の歌舞伎役者を見

立てて描いたシリーズ。水菓子売りに扮するの

は初代坂東しうか。この他に水売り、虫売り、麦湯売り、植木売り、提灯売りがある。

画像提供:①ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

②③中央区立京橋図書館 ④東京都立中央図書館